Ilustrasi halaman selanjutnya oleh : Stutterheim, W. F., Pictoral history of civilization in Java. Diterjemahkan oleh : Mrs. A. c. de Winter-Keen, The Java Institute and G. Kolff & Co., Weltevreden, 1926.

Pada pukul lima sore tanggal 27 Mei (tahun 1921), kapal De Melchior Treub milik perusahaan K.P.M. Belanda perlahan-lahan meninggalkan dermaga Singapoera.

Para penumpang di geladak mengucapkan selamat tinggal pada orang-orang yang ada di dermaga. Ada seorang wanita yang nampak ditinggalkan seseorang sambil mengusapkan saputangan ke matanya. Tak seorangpun yang mengantarku, sehingga aku merasa sedikit kesepian. Dilain pihak aku merasa tenang karena tidak diganggu oleh siapapun.

Kapal berlayar di sepanjang pesisir pantai Singapoera yang dipenuhi pohon-pohon palem. Setelah melewati selat antara pulau Batam dan pulau Bintan, kapal berlayar di atas lautan tropis dengan mulus. Para penumpang merasa nyaman berada di atas kapal bercat putih berbobot 3.000 ton. Kapal ini dibuat sebagai kapal penumpang dengan ruang santai yang luas di geladak dan kamar-kamar yang lengkap dengan perabotnya. Setiap bagian dari kapal selalu dijaga agar tetap rapi oleh orang Belanda. Hal yang membuat kami ingin tahu dan menarik adalah jongos atau pelayan laki-laki. Semua anggota awak kapal ini adalah orang Djawa yang menggunakan ikat kepala batik di kepalanya seperti sebuah kopiah dan mengenakan sarung. Tanpa alas kaki sesuai kebiasaan mereka. Suatu pemandangan yang tidak biasa adalah melihat mereka duduk bersila di geladak atau di koridor saat mereka sedang tidak bekerja.

Kebanyakan penumpang adalah orang Belanda kalangan menengah sehingga tampak seperti daerah kolonial. Selain saya penumpang dari Jepang adalah Tuan Irie yang pernah kami jumpai di kapal Kaga-Maru[1], dan Tuan Tani dari Surat Kabar Asahi yang kebetulan pernah satu kapal dengan kami di atas kapal De Melchior Treub.

Awan-awan mulai bergerak meninggi ke atas langit yang jauh diwarnai oleh matahari sore. Laut di Selatan terlihat sepi dan tenang, sedangkan laut di Utara terlihat suram dan liar.

Di daerah tropis tidak ada dini hari ataupun senja. Kegelapan malam terus berlanjut sampai hari kembali terang dan perubahan itu terjadi hanya dalam waktu lima belas menit. Tak lama setelah matahari hilang di bawah gelombang laut, kegelapan tiba dari Timur dan bintang berkelip-kelip di sana, ketika separuh langit masih bercahaya.

Malam ini aku akan menjadi orang belahan bumi Selatan saat menyeberangi garis katulistiwa. Aku merasa kesepian terpisah ribuan mil jauhnya dari daerah Utara. Aku berdiri di geladak dan memandang ke atas ke seberang Selatan yang terang itu seraya berpikir tentang orang-orang di sana.

28 Mei. Setelah menyeberangi garis katulistiwa sepanjang malam, hari pertama di belahan bumi Selatan terbuka dengan tenang. Laut di daerah tropis terlihat tenang dan sebaris jaluran ombak putih memanjang tak berujung dari buritan kapal yang sedang meluncur. Di laut Selatan yang jauh ini di mana kami melihat matahari berada di Utara, garis jaluran ombak itu seperti seutas dawai tipis berbaris menghubungkan Utara dan Selatan.

Ketika aku naik ke geladak setelah sarapan, kapal sedang berlayar melewati pulau Bangka di sebelah kiri kapal. Di ujung Utara pulau itu berdiri sebuah menara yang memancarkan

cahaya putih begitu kontras dengan birunya laut. Selat ini adalah selat Bangka yang terkenal itu, dari atas sisi kanan kapal pulau Sumatra terlihat rendah di kaki langit diatas ombak yang samar-samar. Selain angin sepoi-sepoi yang bertiup di atas laut, panas tengah hari di atas garis katulistiwa begitu hebat sehingga semua orang berbaring di bangku rotan dan terlihat terengah-engah dengan keringat yang bercucuran.

Kepala pelayan kapal adalah orang Belanda yang sangat aktif dan selalu sibuk sepanjang hari, seolah-olah ia tidak mempunyai waktu semenit pun untuk beristirahat. Jika restoran dibuka, ia menyuruh jongos yang lamban pergi ke pos mereka dan melayani tamu sambil berjalan melewati meja-meja perjamuan sehingga para tamu selalu mendapat pelayanan yang menyenangkan. Setelah acara makan selesai, ia pergi ke ruang santai untuk menawarkan bantuan seperti mengurus tas barang mereka, dan memberi informasi penukaran uang atau apa saja dalam bahasa Inggris, Perancis, Belanda dan Melayu yang fasih. Jika ada satu saat yang membuatnya berhenti bekerja, pastilah pada saat kapal berlabuh. Ketika ia tidur pun ia mungkin bermimpi tentang pekerjaannya.

Yang menarik di atas kapal ini adalah ikan khas Belanda dihidangkan diakhir acara makan malam,. Bagiku seperti mendapatkan menu dengan susunan terbalik. Hal lain adalah guling (Dutch Wife) yang ada di atas tempat tidur, yaitu sebuah bantal sepanjang tiga kaki yang digunakan seperti sebuah guling bambu (Bamboo Lady) di Cina untuk membuat perut tetap hangat. Benda itu bahkan tidak terlihat menarik sama sekali saat digunakan untuk mencegah sakit perut ketika tidur.

Tanggal 29 Mei. Kapal merapat di dermaga Tandjoeng Priok. Tidak seperti di Singapoera, di dermaga itu tidak ada orang Cina atau orang kulit hitam kling[2] yang menjadi kurir. Yang ada hanya orang-orang berwajah Djawa mengenakan batik warna-warni dan laki-laki serta wanita Belanda yang mengenakan pakaian serba putih.

Aku merasa bangga ketika mengetahui bahwa Konsul Tuan Matsumoto, Tuan Tahara dari Mitsui & Co., dan Tuan Tsukuda dari Pulau Djawa Nippō[3] datang menemuiku. Karena aku memiliki karcis pulang pergi, maka tidak dibebankan pajak imigrasi 25 roepiah dan melewati bea tanpa rintangan. Kemudian kami naik sebuah mobil menuju Weltevreden.

Batavia, seperti namanya sekarang, adalah sebuah nama kolektif dari empat kota mandiri yaitu, Tandjoeng Priok, Batavia, Weltevreden dan Meester-Cornelis[4]. Batavia lama, yang sebelumnya disebut Djakatra, adalah sebuah tempat asalnya kentang yang aku makan tiap hari dan sore di atas kapal.

Nama “Djakatra” tidak asing bagi orang Jepang karena nama itu mengingatkan kami pada Jagatara-Bumi. Saat agama Kristen dilarang dianut di Era Kan-Ei pada abad ke-17, salah seorang penganut agama Kristen yaitu seorang gadis bernama Oharu diusir dari Nagasaki. Ia mengirim sebuah surat kepada keluarganya di Jepang melalui seorang kabitan[5] Belanda yang berbaik hati. Di dalam suratnya itu, Oharu meminta bibit-bibit tanaman di Jepang untuk mengobati kerinduannya terhadap kampung halamannya[6]. Aku teringat pada seorang gadis yang menghabiskan hidupnya di daratan asing ini tiga ratus tahun yang lalu.

Mobil berlari seperti sebuah panah yang melesat di sepanjang sisi kanal, menempuh jarak enam mil dari Tandjoeng Priok ke Weltevreden. Banyak kambing berkeliaran di pinggir jalan dan angsa-angsa putih berenang di atas kanal. Walaupun Batavia tidak terlalu luas, namun Batavia merupakan sebuah kota yang dipenuhi pohon-pohon peneduh. Kota ini dirancang oleh orang Belanda yang ahli dalam bidang teknik sipil dan di sana dibangun rumah-rumah bercat putih yang selaras dengan lingkungannya. Kanal tersebut memanjang sampai ke daerah kota. Di kanal tersebut banyak laki-laki dan perempuan Djawa yang sedang mandi dan mencuci pakaian di air keruh. Aku tidak pahami perasaan mereka mencuci dan membersihkan berbagai hal dengan menggunakan air yang demikian kotornya. Aku disuguhi makanan Jepang di Konsulat. Di depan Konsulat terdapat sebuah makam yang menurut tulisan di batu nisannya merupakan pusara orang Jepang bernama “Michiel T. Sobe yang lahir di Nagasaki tahun ke-10 di Era Keichô (1605) dan meninggal di sini tahun ke-3 di Era Kanbun (1663)[7]. Bila dilihat dari usianya, diduga ia seseorang yang kecewa karena diusir dari Nagasaki bersama-sama dengan Oharu, pengirim surat Jagatara-Bumi.

Batu Nisan Michiel T’ Sobe di kantor Konsulat Jepang

(Diambil dari album pribadi penulis)

Aku memutuskan pergi ke Buitenzorg, dan membatalkan tamasya di Batavia karena aku telah merencanakan untuk kembali lagi ke sini nanti. Mobil yang dibawa oleh Tuan Tahara dari Mitsui & Co berlari menempuh jarak 30 mil langsung dari Weltevreden melintasi Meester-Cornelis.

Mobil berjalan seperti sebuah panah yang melesat di permukaan jalan yang mulus. Daratan di sekitarnya adalah ladang tebu atau ladang padi. Pemandangannya seperti pedesaan di Jepang tapi bagi kami masa panen hanya sekali dalam setahun yaitu pada musim gugur, aneh rasanya melihat gadis-gadis berpakaian batik warna-warni sedang menanam bibit padi di sebuah ladang sedang yang lainnya mengumpulkan padi-padi yang masak untuk kemudian menggantungnya di tempat lain. Hal ini biasa terjadi di negeri yang memiliki musim panas yang panjang.

Sejumlah kerbau yang ada di ladang padi itu melihat ke arah mobil yang berjalan dengan kecepatan tinggi. Rumah-rumah petani dikelilingi pagar, ayam-ayam jantan dan betina ramai bersuara di jalan dan anak-anak desa yang memperhatikan kami dengan heran tidak memberiku kesan bahwa aku sedang berada di negeri yang asing, walaupun tumbuh-tumbuhannya sungguh berbeda dengan yang ada di negeri kami.

Mobil menempuk jarak tiga puluh mil dalam waktu satu jam dan memasuki kota Buitenzorg. Sebuah kota lain yang dipenuhi pohon-pohon peneduh dengan rumah-rumah Belanda bercat putih yang dikelilingi kebun bunga. Suasana kota yang ada di negeri Selatan ini begitu tenang dan menyegarkan.

Kota ini adalah sebuah desa yang bernama Bogor yang nama sebelumnya adalah Buitenzorg, atau “desa yang tenang”. Tahun 1745[8] Gubernur Jenderal bernama van Imhoff membangun sebuah Tempat Kediaman bagi para pejabat tinggi jauh dari Batavia yang lembab dan tak sehat[9]. Tempat itu bernama Kebun Raya Botani dengan luas tanah lebih dari 65 hektar didirikan tahun 1817 menjadi terkenal dari waktu ke waktu, di desain oleh Dr. Reinwardt[10], [11]. Sejak Dr. Melchior Treub155 menjadi direktur tahun 1880, kebun botani ini menjadi pusat penelitian terbaik diseluruh dunia untuk studi tumbuh-tumbuhan tropis yang dilengkapi dengan laboratorium[12].

Itu merupakan kepuasan besar bagiku, seorang yang tertarik ilmu botani, berada di sebuah tempat yang terkenal dimana para ahli botani dari seluruh dunia berkunjung paling sedikitnya sekali, sama seperti peziarah yang pergi ke tanah suci.

Setelah meletakkan tas dan barang di Hotel Bellevue, tempat yang telah dipesan untuk bermalam, aku pergi ke Kebun Botani. Selama kunjungan ke kebun botani ini, aku terkejut saat memasuki gerbang dimana berjajar pohon kenari sejauh beberapa ratus meter. Pohon-pohon yang tingginya mencapai 70 atau 80 sampai 100 kaki itu terasa begitu teduh pada siang hari. Di sana terdapat pula tumbuhan pinus dari keluarga Arisaema serratum yang memiliki daun lebar seperti daun talas[13].

Pintu masuk Kebun Botani Buitenzorg.

Seorang anak laki-laki berpakaian lusuh dan bertelanjang kaki menawarkan padaku sebuah perhiasan permata berbentuk kumbang. Dengan bahasa Melayu yang lemah, aku bertanya,

“Ini berapa harganya?”

“Ini harganya Sepoeloeh roepiah[14]”, ia menjawab.

Aku merasa terlalu mahal tapi aku terpesona akan keindahannya, maka dari itu aku membeli sebanyak tiga buah setelah menawarnya menjadi satu gulden. Ketika aku berjalan di sepanjang jalan yang rindang, nampak sebuah danau di antara pepohonan. Tidak ada orang di sekitar danau. Suasananya sunyi dan gelap karena banyaknya pohon-pohon memenuhi hutan itu. Aku lebih merasa seperti berdiri di tepi danau dengan dikelilingi gunung daripada di kebun botani. Di tengah-tengah danau banyak bunga teratai berdaun lebar dan besar berdiameter enam kaki yang di bagian ujungnya keras seperti baki yang mengapung di atas air. Angsa-angsa putih sedang berenang dengan damai, meninggalkan riak air dibelakangnya. Di tengah danau ada sebuah pulau ditanami pohon palem merah[15] yang daunnya merah menyala sangat serasi dengan suasana rindang di sekelilingnya. Tidak jauh dari danau, di tengah hamparan rumput hijau berdiri tempat kediaman Gubernur Jenderal. Bangunan besar berwarna putih nyaris tanpa noda itu membelakangi hutan kebun botani. Pada bagian depannya, tumbuh sebuah pohon berbentuk payung, yang tidak kuketahui namanya[16]. Pohon itu bercabang besar dan lebarnya menutupi lebih dari sepuluh ribu meter langit. Di halaman terdapat banyak rusa bermain-main di bawah pohon itu. Pohon itu mengingatkanku pada pohon yang ada di cerita dongeng yang pernah kubaca di jaman Kaisar Nintoku. Ada sebuah pohon kamper yang sangat besar di sebelah Barat sungai Tonoki, bayangannya terpantul oleh cahaya matahari pagi sampai ke pulau Awaji dan siang harinya sampai melewati gunung Takayasu di kawachi[17]. Ada rusa di bawah pohon di taman istana, tetapi orang tidak ada.

Angsa-angsa di danau di dalam Kebun Botani Buitenzorg (Diambil dari album pribadi penulis)

Sebuah pohon besar di taman Istana

(Diambil dari album pribadi penulis)

Sambil berkeliling di sekitar kebun, aku memperhatikan papan kecil bertuliskan keterangan tentang jenis dan nama tumbuh-tumbuhan di sisi pohon. Aku berpikir tempat ini lebih mirip hutan belantara daripada kebun botani. Entah berapa banyak halaman yang kubutuhkan untuk menulis tentang pohon-pohon yang ada di kebun botani ini bila menuruti naluri akademisku. Aku begitu bersemangat berjalan berkeliling kebun mengamati tumbuh-tumbuhan yang mengagumkan dan belum pernah kulihat.

Ada sebuah sungai kecil di kebun itu. Beberapa orang Djawa sedang mandi dan juga orang yang sedang memancing. Menurutku, pemandangan seperti itu tidak seperti layaknya sebuah kebun botani.

Kami sangat lelah dan kembali ke hotel.

Hotel Bellevue merupakan bangunan sederhana bergenting merah yang sudah berlumut, berdinding putih sesuai untuk daerah tropis seperti di sini[18].

Dari beranda, tampak gunung Salak, gunung berapi yang bentuknya sama dengan gunung Fuji tetapi dengan kemiringan yang curam. Di bawahnya mengalir air sungai Sadane[19],

berliku-liku menuju hutan palem dan mengalir sampai ke desa. Di antara pohon palem, banyak rumah penduduk beratap daun palem dan berdinding bambu. Orang-orang desa sedang mencuci sarung dan mengambil rendaman mereka di air yang keruh dan deras.

Hotel Bellevue, Buitenzorg

(Diambil dari album pribadi penulis)

Gunung Salak dilihat dari beranda Hotel Bellevue

Di daerah beriklim panas di mana perubahan antara siang malam sangat jelas, malampun datang segera setelah matahari tenggelam dan dingin angin sepoi-sepoi berganti menjadi siang yang panas. Aku meneguk segelas air limun dingin dan rasanya seperti air terhebat di seluruh dunia.

Aku merasa kesepian saat merebahkan tubuh lelahku di atas kursi rotan dan melihat pemandangan yang gelap. Ini terjadi sejak aku kehilangan ‘pegunungan dan sungai dari negeri asalku’ dan putus hubungan dengan teman karibku setelah satu bulan. Walaupun satu bulan bukanlah waktu yang lama, itu cukup membuatku merasa kesepian sebab aku tidak pernah mendengar kabar keluarga dan temanku dan tidak tahu kapan aku dapat menghubungi mereka lagi.

Hal itulah yang akan dirasakan oleh seorang pengembara yang mengembara di luar laut Selatan. Rupanya menyeberangi garis katulistiwa menjadi penyebab terasa asingnya dari daerah Utara, dibandingkan jarak yang beberapa ribu mil samudra yang memisahkan dia dari rumahnya.

Kesulitan yang aku temui di hotel di pulau Djawa adalah tidak bisa berbicara kepada jongos selain menggunakan bahasa Melayu. Kenyataan yang bisa diterima bahwa mereka orang-orang Djawa dengan kopiah batik dan sarung dan bertelanjang kaki. Pada dasarnya semua sudah diatur oleh Tuan Yoshii. Bagaimanapun, aku dapat berkomunikasi dengan beberapa kata-kata dari bahasa lokal yang aku pelajari dengan singkat, seperti dengan isyarat, tanpa mengerti apa yang mereka katakan. Sungguh sepi berada suatu tempat tanpa komunikasi ketika seseorang mempunyai mulut untuk bicara dan mata untuk memandang.

Sangatlah aneh bahwa sebuah hotel di daerah beriklim tropis tidak dilengkapi kipas elektrik. Menurut mereka itu digunakan orang di negara yang beriklim dingin. Tidak ada gunanya mencampur udara dan mencoba membuat ruangan lebih dingin. Orang tidak menyeka tetapi membiarkan keringat mengucur dan kering secara alami, dan menunggu sampai dinginnya angin sore datang untuk melupakan panasnya siang itu sebagai ganti kipas yang ribut dan. Hidup ternyata sungguh sederhana.

Di atas tempat tidur terdapat guling (Dutch Wife) ditambeh dengan kain tipis sebagai selimut untuk menutupi badan. Aku tidak tahu mengapa itu dilakukan oleh orang Djawa dan orang-orang Belanda, buatku itu menjadi sangat dingin bukannya nyaman. Untuk kami orang Jepang, terutama di pagi hari, aku bertahan dengan memeluk Dutch Wife dari depan atau belakang. ‘Bahkan Shakyamuni tidak mengetahui’ dan ia lupa mengingatkan bahwa seseorang bisa menggigil di daerah beriklim panas. Kemudian, apakah seorang manajer hotel mengetahuinya? Untuk sementara, orang Jepang harus menggigil di udara dingin.

Cerita lain tentang dingin adalah tidak adanya air panas di kamar mandi hotel. Yang ada hanya sebuah tempat air besar dan seseorang akan mengguyur badannya dengan air. Itu tidak masalah pada siang hari, tetapi disaat yang lain, orang-orang akan mengkerut oleh dinginnya air itu, kecuali jika mereka terbiasa mandi dengan air dingin sejak kanak-kanak dan kulit mereka telah mati rasa, seperti diriku.

Ketika sore hari aku kembali ke hotel, aku melihat orang Djawa duduk di sudut koridor dengan sebuah pedang besar di pinggangnya. Ia ada di sana seperti ‘Seorang pahlawan yang menghabiskan waktunya setiap hari dan bulan[20]’. Ia tidak terlihat seram maupun galak, lalu aku melewati dia dan kembali ke ruangan. Aku diberitahu bahwa ia adalah penjaga malam. Untuk kedua kalinya aku merasa cemas apakah suasana hotel sangat berbahaya hingga diperlukan seorang penjaga malam dengan sebuah pedang.

Masih banyak hal menarik di sini tetapi aku akan berhenti sejenak, jika tidak itu akan berlanjut terus menerus.

Dari Poesat Penelitian ke Bandoeng

Tanggal 30 Mei. Pagi-pagi sekali aku mengunjungi museum yang berisi spesies-spesies hewan[21] dan laboratorium penelitian tumbuhan yang terhubung dengan Kebun Botani. Aku di pandu oleh Tuan Iwai seorang pemilik sebuah toko di Buitenzorg dan Tuan Tsukuda yang tiba di sini semalam. Di dalam museum banyak spesies yang mengagumkan seperti gajah, kerbau liar, harimau, badak dan binatang buruan lainnya. Aku berpikir alangkah indahnya jika mereka hidup dan aku dapat bertemu mereka di hutan[22].

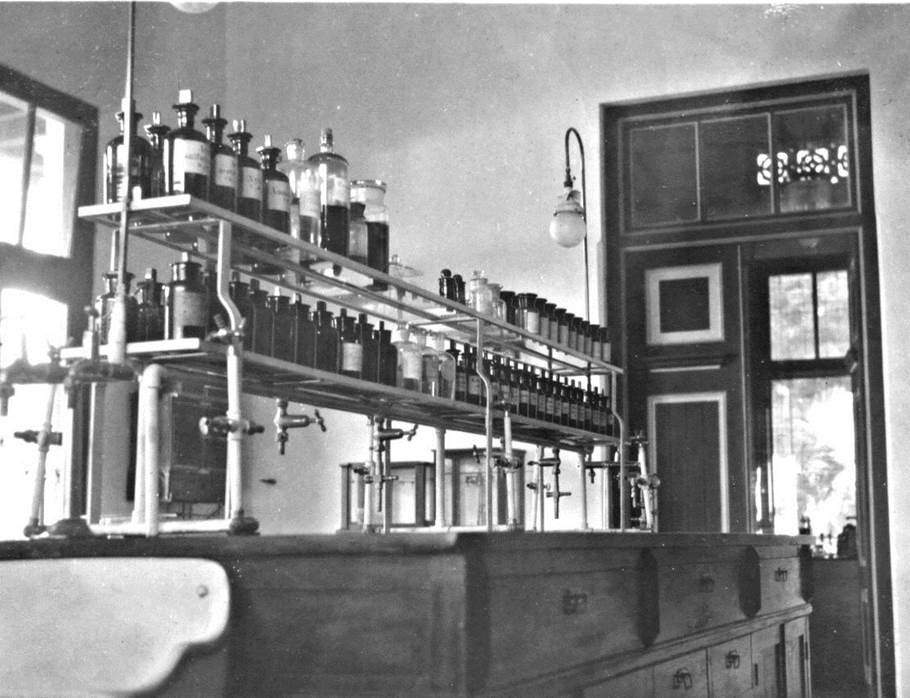

Laboratorium yang dibangun untuk mengenang Dr. Treub[23] ini paling lengkap serta terbuka bagi peneliti dari luar negeri. Banyak terdapat mikroskop, bahan kimia, buku dan bahan-bahan lain disusun sesuai urutannya. Dr. Boschma[24] seorang peserta muda dari luar negeri, mendampingiku berkeliling. Ia mengumpulkan sejumlah kodok untuk studinya tentang respon syaraf-syaraf terhadap stimulan. Dengan fasilitas yang sangat baik, aku berharap bisa tinggal sebentar dan sibuk dalam pekerjaanku jauh dari gangguan apapun.

Patung dada Melhior Treub di dalam laboratorium

(Diambil dari album pribadi penulis)

Sebuah laboratorium di Laboratorium Treub

(Diambil dari album pribadi penulis)

Setelah menikmati kota Buitenzorg, tepat pukul 2 siang kami berempat kembali ke Batavia dan menuju Bandoeng dengan menggunakan kereta api cepat .

Kami tiba di Bandoeng tidak lama setelah matahari terbenam. Aku kurang bersemangat saat dijemput dengan kuda pengangkut yang kotor dan berjalan melewati jalan yang gelap, sampai tiba di sebuah jalan yang terang dan tiba di sebuah hotel yang mengagumkan. Hotel itu bernama Hotel Preanger sesuai dengan nama daerahnya. Sungguh sebuah hotel yang lengkap dan bagus, jauh lebih baik dibandingkan Hotel Bellevue.

Bandoeng adalah sebuah kota bergaya Eropa, indah dan brilian diatur oleh orang-orang Belanda. Tidak besar tetapi merupakan tempat penting yang strategis dan dikelilingi oleh benteng169, sebuah markas besar militer Hindia Timur. Karena Bandoeng berada pada ketinggian 2.300 kaki, udaranya sangat dingin untuk daerah beriklim panas. Ketika aku mandi, aku merasa seperti sedang musim gugur.

Tidak ada lagi yang dapat kutuliskan tentang Bandoeng karena aku tinggal hanya sebentar saja.

Tanggal 31 Mei. Atas saran manajer hotel, kami berangkat pagi-pagi sekali untuk berkunjung ke kota Garoet dengan mengendarai mobil. Sungguh menyenangkan berkendara di atas jalan yang mulus dalam udara pagi yang segar di daerah beriklim panas. Untuk menuju Garoet sejauh 63 km, mobil melesat seperti sebuah anak panah.

Mobil memasuki sebuah kota kecil bernama Leles. Kampung ini benar-benar masih asli dan tidak ada aroma Belanda. Di sana terlihat rumah-rumah sederhana dan kecil tersusun berbaris. Karena hari masih pagi, sebuah pasar berbentuk bujur sangkar dibuka di pusat kota dan banyak orang berkumpul. Kami menghentikan mobil untuk melihat-lihat. Pasar itu penuh dengan orang-orang. Di gubuk sederhana, beberapa pedagang sedang menjual batik dengan harga murah dan keperluan sehari-hari lainnya. Banyak juga yang duduk di bawah pohon teduh sambil menjual berbagai jenis makanan yang ditempatkan dalam keranjang, seperti sayur-mayur, buah-buahan, ikan kering dan yang lainnya. Aku tertarik dengan sesuatu yang menyerupai gula-gula, penganan yang mirip dengan karinto[25], kepingannya diberi warna merah dan putih, permen berwarna biru dan merah yang terlalu aneh untuk dijelaskan. Menurutku bentuk dan warnanya sesuai dengan negeri musim panas.

Sebuah pasar di Leles (Diambil dari album pribadi penulis)

Tidak jauh dari Leles, kami sampai di tepi sebuah danau bernama Bagendit, atau barangkali lebih tepat disebut sebuah rawa dengan alang-alang dan tanaman lain yang tumbuh di tepinya. Bagendit berarti ‘sebuah pedang pendek’ dan nama itu sesuai dengan bentuknya. Ada tujuh atau delapan rumah yang nyaman, mirip dengan sarang serangga[26], beratap jerami dan berdinding bambu.

Orang-orang desa bermunculan mendengar suara mobil sambil membawa alat yang terbuat dari bambu yang disebut angklung. Mereka duduk dibawah teduhnya pohon di tepi danau. Instrumen dibuat dari batang bambu dengan panjang yang sesuai dan diberi lubang untuk menghubungkan dengan potongan yang lain. Berbunyinya ketika digerakkan, masing-masing mempunyai nada dan setiap perangkat angklung memiliki tujuh nada. Ketika mereka mengguncangnya, alunan nada yang dimainkan sungguh indah. Primitif namun musiknya sangat eksotis.

Situ Bagendit

(Diambil dari album pribadi penulis)

Sementara kami sedang menyatu dalam irama angklung, anak-anak perempuan desa datang dan berlutut di depan kami sambil membawa bunga mawar merah cerah (marsh-mallow, Althaea officinalis). Ketika kami menerimanya sambil memberi beberapa koin tembaga, mereka tersenyum sambil berkata, ‘Terima kasih.’

Mereka berkata, anak-anak perempuan itu juga dapat menjamu pengunjung dengan angklung di atas perahu kecil, tetapi kami tidak punya banyak waktu dan harus kembali ke mobil. Ketika mobil mulai bergerak, para wanita melempari mobil dengan banyak bunga dan mengiringi kepergian kami, sambil berkata, “Selamat djalan!.” Mereka sangat baik, tetapi bunga itu telah layu oleh angin yang panas sebelum kami melanjutkan perjalanan lagi.

Sekitar tengah hari kami memasuki kota Garoet, yang terkenal dengan tempat pemandian air panas. Sebuah kota setengah bergaya Eropa, yang tertata rapi dengan suasana tenang dan nyaman, dikelilingi oleh pegunungan dan air yang bersih. Sungguh sebuah tempat yang manis seperti Hakone[27]. Supir kami mengenal tempat itu dengan baik dan membawa kami ke Hotel Vila Dolls. Karena masih terlalu awal untuk makan siang, kami membasahi tenggorokan yang kering dengan minum the. Kemudian, terdengar sebuah alunan musik yang asing.

Empat orang muncul di taman depan hotel, dua dari mereka membawa sebuah bambu besar berdiameter enam inchi dan panjangnya empat kaki yang diletakkan di atas bahu mereka. Pada sisi depan dan belakang terdapat penggerek yang digantungi bola berbentuk seperti bawang merah berukuran sebesar kepala dibungkus dengan pelepah bambu atau daun kelapa. Orang ketiga membawa suling dan orang keempat membawa instrumen seperti pipa berdiameter lima inchi dan panjang tiga kaki, dilengkapi dengan peniup. Ketika kami memberi mereka sedikit uang, si peniup suling dan pembawa pipa duduk di atas rumput dan memainkan musik, dan dua orang pemegang bambu besar mengayunkan bola untuk menghasilkan bunyi gesekan dari bambu dan dawai. Itu saja. Lucu jika kami tertarik tetapi itu adalah suatu pertunjukan yang asing bagi kami. Kami mempelajari suatu permainan yang disebut torankong.

Mendengarkan musik torankong

Setelah berjalan-jalan di Garoet, pukul setengah dua kami kembali dan makan siang. Sepanjang jam-jam terpanas hari ini, aku tidur sekejap sambil memeluk gulingku sampai pukul empat.

Bandoeng adalah sebuah kota malam. Ketika matahari tenggelam dan angin dingin berhembus, cakrawala sore terbuka. Pemandangan lampu yang temaram dan para pedagang menjual berbagai barang dagangan sederhana tidak jauh berbeda seperti di Jepang.

Kami melihat sebuah warung yang terletak di antara rumah dan masuk ke dalam untuk melihat ada apa di sana. Didalamnya merupakan sebuah ruangan terbuka dan dua kelompok orang dengan instrumen Djawa sedang duduk di tempat itu. Ketika mereka mulai memainkan drum, kecapi dan gong, gadis-gadis Soenda dengan bedak putih yang menutupi wajah gelap mereka dan memakai sarung batik muncul dengan gaya seperti berjalan memotong dan menyalakan lampu. Soenda adalah nama dari daerah ini dan terkenal dengan ‘produksi’ gadis-gadis yang cantik. Gadis-gadis itu adalah penari. Ketika musik dimulai, para tamu berebutan membayar untuk dapat menarikan sebuah tarian dengan penari, namun tidak demikian untuk kami.

Ada berbagai pertunjukan lain seperti permainan pantun, pertunjukan sulap, dan film. Selain itu ada banyak gubuk yang menjual barang-barang yang aneh.

Tanggal 1 Juni. Pada pukul empat pagi, yang keadaannya tidak seperti dinihari di Utara, aku dibangunkan oleh seorang jongos. Aku masih sangat ngantuk. Sungguh mengejutkan ternyata kereta api berangkat pagi-pagi sekali, tidak seperti biasanya. Dan pihak hotel di sini sudah mengerti dengan kebiasaan itu dan sarapan disiapkan pada pukul lima.

Di pulau Djawa, kebanyakan kereta api cepat berangkat pada pukul enam pagi ketika udara masih nyaman dan dingin. Mereka tidak beroperasi pada malam hari. Alasan mengapa mereka berangkat sangat pagi dan berhenti di waktu malam adalah bahwa orang-orang bekerja pada pagi hari, berharap dapat tidur sekejap di siang hari dan beristirahat sepanjang malam. Itu hanyalah dugaanku tetapi sepertinya itu benar. Alasan yang kedua yang mereka katakan adalah bahwa penguasa mempekerjakan orang Djawa dengan gaji yang rendah dan gaji orang-orang Belanda terlalu mahal, dan mereka khawatir para pekerja dari Djawa saat mengemudi kereta di malam hari.

Juga, dengan pertimbangan penghematan, mereka menggunakan kayu bakar yang tersedia banyak sekali di daerah beriklim panas, sebagai ganti batubara yang mahal[28]. Ini merupakan sebuah masalah, selain abunya dapat mengotori pakaian, kita harus waspada terhadap percikan api yang ke luar ke kereta penumpang dapat membakar dan melubangi pakaian. Karena itu kita tidak bisa merasa nyaman tanpa takut terbakar. Dalam banyak hal, kereta api di pulau Djawa bukanlah sarana angkutan yang menyenangkan.

Kereta makan tidaklah banyak berbeda. Seorang mandor (pemimpin pelayan) datang untuk menanyakan pesanan makan siang sekitar pukul sepuluh dan menawarkan dua menu makanan, bistik dan nasi goreng. Ketika kami akan memesan, ia memberi kami masing-masing sebuah kercis, yang sama dengan karcis kereta, yang di bagian atasnya tertulis ‘Biefstuk’.

Ketika kami pergi ke kereta makan pada siang harinya sambil menunjukkan karcis itu, mereka memberi piring berisi bistik, satu mangkuk sayuran hijau, satu mangkuk kentang. Ukuran bistiknya sangat besar bahkan seekor gajah akan mengatakan itu sehingga ‘perutku terasa penuh dan itu cukup buatku’. Aku terkesan dengan vitalitas orang Belanda yang makan dengan porsi makanan seperti itu, sementara mereka tidak begitu berselera di daerah beriklim panas. Pada pukul dua di tengah panasnya siang hari ketika kemeja putih kami hampir menjadi abu-abu, kereta tiba di Jogja dimana terletak istana Soeltan. Selama 20 menit, kami naik mobil dari Hotel Grande menuju Boroboedoer, sebuah monumen Buda yang terkenal.

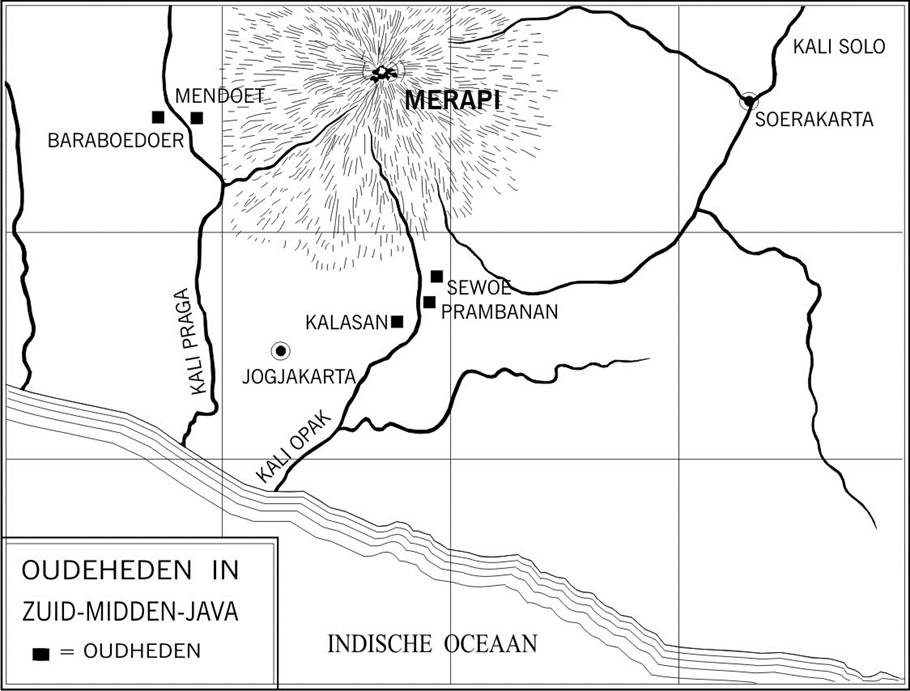

Mobil berlari seperti sebuah panah di antara hijaunya pepohonan. Di sisi sebelah kanan jalan terdapat kebun tebu yang luas, Gunung Merapi memperlihatkan bentuknya yang indah, ditutup oleh tumbuh-tumbuhan hijau, tidaklah terlihat seperti sebuah ‘gunung api yang siap meledak’. Sebuah gumpalan asap berwarna pucat membumbung ke langit yang bersih kebiruan merupakan tanda bahwa itu adalah sebuah gunung api.

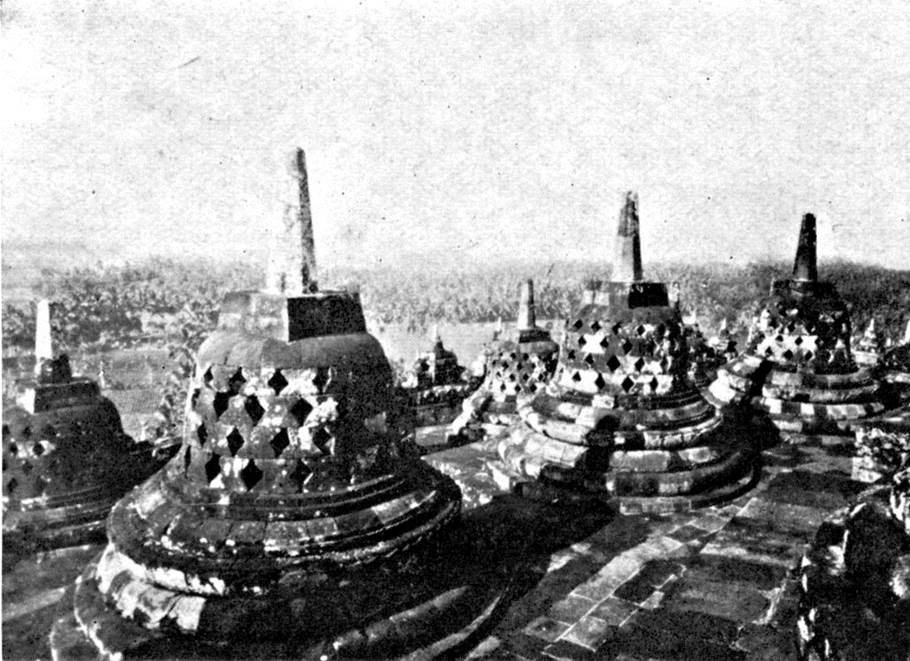

Pengemudi menunjuk ke arah depan menandai adanya penampilan Boroboedoer. Monumen Buda yang menyerupai gunung kecil di antara pepohonan.

Kami keluar dari mobil dan berjalan kaki menuju tempat datar di mana terdapat monumen berupa mahkota[29] berdiri tinggi di depan kami. Ada sebuah hotel sederhana untuk pengunjung bernama Hotel Boroboedoer. Setelah beristirahat sejenak, kami pergi ke candi dengan dipandu oleh pegawai hotel. Di pintu masuk, ada orang Jepang yang sedang mengambil gambar ditemani asistennya orang Djawa. Kami mendekat dan berkenalan satu sama lain. Ia bernama Tuan Hidenosuke Miura dari sekolah seni[30], yang datang sendiri untuk mempelajari monumen itu dan tinggal di hotel yang sepi. Ia mengambil gambar monumen secara jelas dengan menempatkan kamera di bawah ‘warna keemasan’ matahari. ‘Aku datang ke sini untuk waktu tiga bulan tetapi studi ini tidak bisa dilakukan dalam waktu sesingkat itu. Aku akan tinggal sedikitnya dua bulan lebih lama’, katanya. Tuan Miura bersedia menyisihkan waktunya untuk memandu kami dan menjelaskan tentang monumen secara detil.

Candi Boroboedoer dari kejauhan

Stupas di atas Candi Boroboedoer

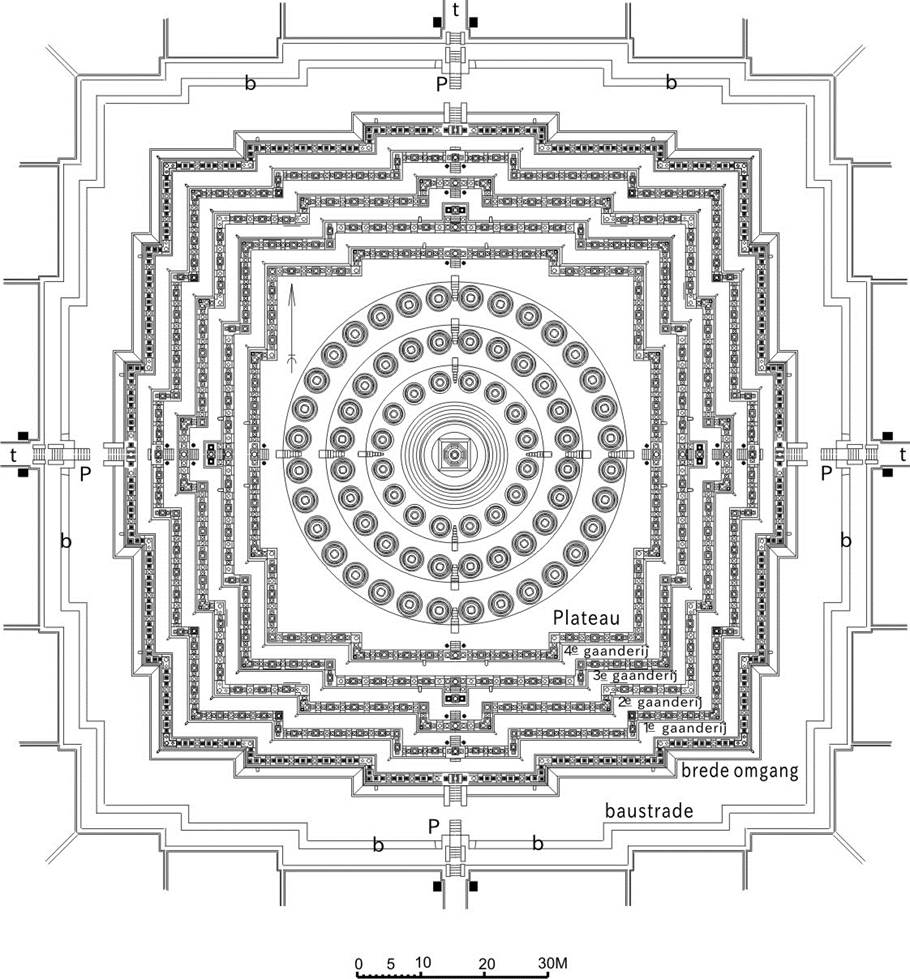

Skema dasar Tjandi Boroboedoer.

Digambar

pada: Stutterheim,

W. F., Pictoral

history

of civilization

in Java. Translated

by Mrs.

A. c. de Winter-Keen, The Java-Institute and G. Kolff

& Co., Weltevreden, 1926

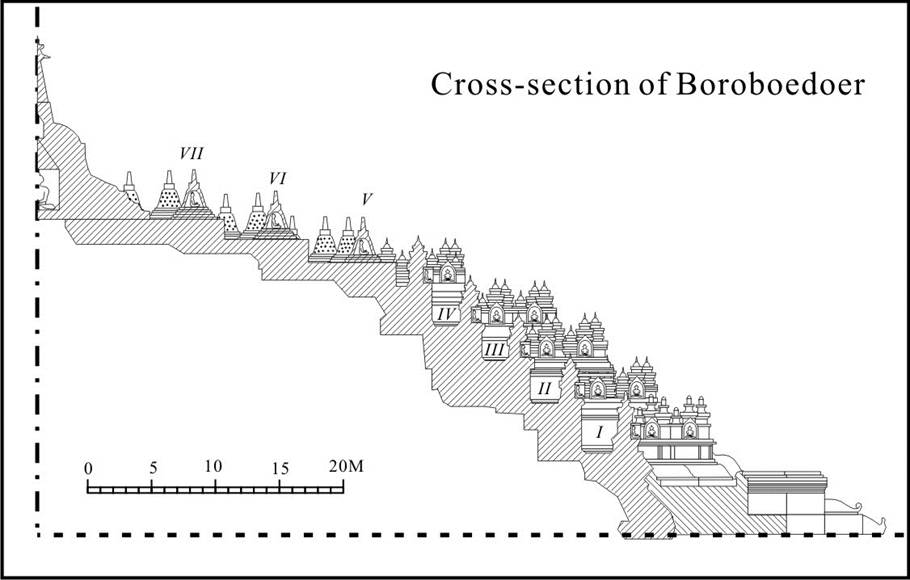

Tampang Tjandi Boroboedoer.

Digambar pada: With, Karl, Java – Brahmanische, Buddhistische und Eigenleige Architektur und Plastik auf Java, Filkwang verlagg.

Sungguh candi yang ajaib. Boroboedoer sebuah monumen Buda yang dibangun dari bongkahan batu kasar yang berasal dari gunung api dengan pondasi seluas 600 kaki per segi dan ketinggian sekitar 100 kaki. Dari kejauhan, monumen itu menyerupai sebuah mahkota besar. Ketika aku melihatnya dari dekat, kecantikan dan kerapian dari relief yang diukir diatas permukaan batu kasar itu sungguh membuat kagum.

Sejarah monumen yang sangat bagus ini jarang diketahui dan tak satu pun dokumen yang ada dapat menjawab berbagai pertanyaan. Diperkirakan dibangun pada abad kesembilan ketika orang Buda berada di pulau Djawa yang makmur[31]. Sebelum digali, candi Boroboedoer terpendam di bawah tanah dalam jangka waktu yang panjang dengan alasan yang tidak jelas. Satu sumber yang dipercaya mengatakan, ketika Islam datang dan menyebar dengan cepat di pulau Djawa diakhir abad ketigabelas dan pengikut Buda menjadi berkurang dan hampir hilang, sejumlah kecil pengikut Buda menimbunnya dengan tanah, agar monumen suci yang banyak patung Buda di dalamnya tidak diinjak-injak oleh orang muslim. Menurut yang lain Borobudur tertimbun debu gunung api ketika gunung Merapi meletus[32].

Peta Djawa

Tengah

Selatan

yand

wakutu lama. Digambar

pada: Stutterheim,

W.

F., Pictoral

history

of civilization

in

Java.

Apapun alasannya, monumen Buda ini bisa menunjukkan sebuah karya seni yang telah berumur seribu tahun dengan kondisi begitu sempurna dan murni tidak lekang oleh ‘angin badai dan hujan’ karena terlindung di bawah tanah[33]. Monumen ini ditemukan secara kebetulan pada tahun 1814. Ketika pulau Djawa di bawah kendali Inggris, Gubernur Jenderal yang bernama Sir Stamford Raffles[34], menyadari bahwa nilainya tak terukur dan segera memerintahkan untuk melindungi monumen itu. Orang-orang Belanda yang mengambil alih lagi pemerintah di pulau Djawa[35] juga mengenali nilainya dan menghabiskan dana yang besar untuk penggalian dan pemugarannya[36]. Foto yang diambil ketika penggalian menunjukkan bahwa monumen telah rusak serius sehingga bentuk aslinya tidak dapat dikenali. Sungguh menarik cara mereka mempelajari bentuk satu persatu dan mencocokinya untuk membangun kembali. Monumen Buda terlihat lebih indah, saat aku memikirkan waktu dan usaha yang dihabiskan untuk pemugaran.

Aku menggunakan kata ‘candi’, tetapi ‘pagoda’ mungkin lebih baik[37] sebab itu bukanlah suatu bangunan seperti lazimnya melainkan sebuah konstruksi batu yang sedemikian rupa untuk telah rusak serius sehingga bentuk aslinya tidak dapat dikenali. menutup gundukan tanah[38]. Ada delapan tingkat dikelilingi oleh koridor dari batu, lima di bawah berbentuk bujursangkar dan tiga di atas berbentuk lingkaran. Koridor dari bagian yang berbentuk bujur sangkar mempunyai dinding pada kedua sisinya dimana keseluruhan hidup dari Gautama dipertunjukkan dengan ringkas pada relief. Di antara keduanya, ada patung Buda ditempatkan pada tumpuannya. Ukiran yang bagus masih jelas dan tidak terlihat seperti berusia seribu tahun, sejak mereka tertimbun dalam tanah dalam jangka waktu panjang. Ukiran ajaib dengan bentuknya yang dinamis dan bagus telah membawa pengunjung ke dunia khayalan. Tuan Miura berkata, ‘Menarik, bukan? Kehidupan orang Djawa dilukiskan disini lebih dari seribu tahun yang lalu tidak jauh berbeda dengan kehidupan sekarang. Sungguh, ‘tahun dan bulan’ dari seribu tahun mungkin hanyalah waktu tidur yang singkat di surga khayalan di musim panas yang kekal.

Semuanya ada 432 arca Buda. Di bagian atas terdapat tiga arca Buda. Pada dinding di tangga memutar tidak ada ukiran relief. Di sana hanya ada banyak arca Buda yang masing-masing ditempatkan di tengah stupa yang berbentuk lonceng, dibuat dengan meletakkan bongkahan batu seperti struktur keranjang yang terbuka. 32 potongan pada tangga keenam, 24 pada tangga ketujuh dan 16 di tangga kedelapan, sedangkan tumpuan yang terbuka digunakan untuk tangga terbawah[39]. Di bagian tingkat atas, atau puncak dari Boroboedoer, ada sebuah menara, puncaknya telah patah karena beberapa alasan. Mereka berkata bahwa sebuah arca besar yang belum selesai ditemukan di atas sebuah alas tumpuan di tengah-tengah dari menara ini, dan di sana ada koridor rahasia yang menghubungkan tepi menara ke gudang bawah tanah yang digunakan untuk pertemuan-pertemuan rahasia. Arca yang belum selesai merupakan sebuah misteri.

Ketika aku melihat di sisi menara, matahari yang merah terlihat di belakang pegunungan yang jauh di antara perkebunan kelapa. Itu merupakan saat matahari terbenam yang permai di monumen Buda. Sebuah pemandangan yang indah! Kemuliaan sebuah matahari terbenam membuat pelancong yang kesepian mengalami kelengangan yang lebih dalam.

Di dalam sebuah keranjang yang menyerupai stupa, ada yang meletakkan bunga. Tidak sama dengan di Jepang, mereka hanya menempatkan daun bunga berwarna merah dan putih yang berbau harum[40]. Mereka berkata jika bisa menyentuh patung dengan meletakkan salah satu tangannya melalui lubang dalam keranjang, salah satu harapannya akan terwujud. Berapa banyak pengunjung dari luar negeri telah mencoba menyentuh patung dan menyatakan berbagai keinginan mereka? Beberapa diantara mereka pasti pulang ke rumah dengan perasaan kecewa. Aku bisa melakukan itu dengan memasukkan lenganku sampai ke bahuku dan aku gembira, lalu tersadar bahwa itu adalah sesuatu yang mustahil. Aku tidak berpikir harapanku akan mudah tercapai, sebab ini merupakan suatu hal yang sangat sulit.

Aku merasa sedih meninggalkan monumen masa lampau Buda dan harus mengucapkan selamat jalan untuk pagoda dan Tuan Miura. Sebelum hari menjadi gelap dan disana tidak ada cahaya bulan yang dapat membantu aku. Aku kembali ke Jogja di bawah kilau langit malam yang cerah.

Di negeri khayalan bagai musim panas abadi ini, tempat lain yang membimbing para pelancong dari negara-negara asing seperti kami ke dalam suatu mimpi, adalah Jogja, ibukota dari Kesoeltanan. Kota ini cenderung seperti menjauhkan diri dari kemajuan yang terus menerus terjadi di dunia lain, tetap tak berubah dari masa lalu, bertahan dari sistem feodal dan mempertahankan yang klasik. Suasana yang rapi.

Di pinggir jalan, ada barisan pohon banyan yang tinggi besar dengan daun-daun yang hijau lebat, akan diperlukan lebih dari sepuluh orang untuk mengelilinginya, dan meneduhi orang-orang di jalan. Yang menarik di antara orang-orang pribumi yang berjalan di jalan adalah para prajurit yang melayani Soeltan. Kepala mereka dibungkus dengan kain batik menutupi rambut, mengenakan jaket tanpa lengan dan sebuah sarong batik dengan keris terikat di pinggang. Mereka mengenakan perhiasan di kaki yang telanjang tanpa memperhatikan orang lain. Bahkan ketika gerimis datang dan orang lain berlalu dengan cepat sambil memegang lipatan dari sarong mereka, para prajurit yang berjalan santai tidak mengubah langkah mereka. Tak dapat dipungkiri, bagaimanapun, bahwa angin pendudukan berhembus, seperti mobil menghujani debu di atas para prajurit itu. Ada sebuah mobil dengan payung berwarna emas berdiri tegak pada sisinya. Mereka berkata itu adalah mobil Soeltan. Payung itu adalah lambang keluarga kerajaan dan status dari tiap anggota bisa dikenali dari warna payungnya. Posisi yang lebih tinggi, bagian berwarna emasnya lebih besar. Nampak aneh sebuah payung emas menyala ditempatkan pada mobil yang modern.

Beberapa ribu prajurit dibayar oleh Soeltan dan mempunyai

rumah di sekitar Keraton[41]. Rumah mereka berdinding tanah liat berada di sisi jalan dengan dikelilingi banyak pohon, serupa dengan wilayah prajurit di Jepang pada masa lalu. Mereka dibayar dengan uang tunai, bukan dengan beras seperti di Jepang, berkisar antara 90 sen sampai Dfl. 9.000 tergantung pangkat mereka. Mereka mengabdikan diri dengan setia di istana dengan pergantian satu sampai dua minggu.

Jogja juga merupakan kota batik. Banyak toko di jalan memajang batik yang indah untuk menarik orang-orang. Tuan Sawabe pemilik toko Fuji Yoko di kota ini membuat peruntungan dengan bisnis kain batik. Di pabriknya, banyak wanita-wanita Djawa sedang menggambar pola batik dengan lilin. Aku pikir itu adalah pekerjaan kecil di dunia yang memerlukan banyak tenaga kerja. Mereka berkata beberapa batik memerlukan waktu dua bulan untuk menggambar pola dengan pensil sebelum lilin dibubuhkan diatasnya dan dicelup, dan total proses untuk melengkapi sebuah potongan adalah dua sampai enam bulan, bahkan sampai satu tahun. Tidak heran jika harganya mahal. Sekarang ini, semua tinggal mencetak dan tidak mudah bagi orang-orang bisa membedakan mana batik buatan tangan atau dicetak maka dari itu mereka sering tertipu.

Sepuluh mil dari kota Jogja, ada kota kecil bernama Prambanan tempat ditemukan peninggalan terkenal yaitu sebuah komplek percandian Hindu. Dipandu oleh Tuan Sawabe, kami menuju kota itu dalam waktu sepuluh menit menggunakan mobil, banyak debu beterbangan sepanjang jalan.

Setelah keluar dari mobil, kami berjalan kaki sambil terengah di tengah hari yang panas menuju peninggalan candi, banyak pecahan berserakan. Ketika aku melihat lebih dekat, ada beberapa ukiran pada masing-masing pecahan, dan beberapa potongan dengan ukiran yang kurang sempurna. Di tengah area, ada beberapa pagoda yang rusak berat tetapi tetap dengan bentuk asli mereka[42].

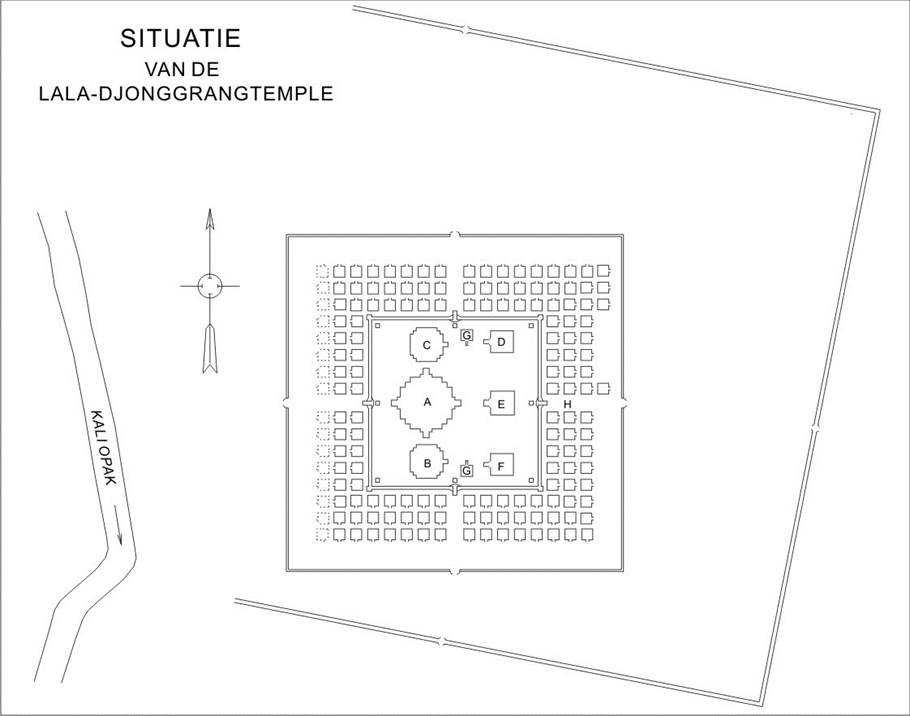

Dari sisa yang ada dibentuk komplek candi Hindu yang disebut candi Lala Djonggrang[43]. Walaupun itu adalah sebuah konstruksi dari ukiran batu dan ukurannya sama dengan Boroboedoer, tetapi banyak perbedaan dalam struktur, terutama delapan pagoda yang besar berdiri di tengah-tengah dan dikelilingi oleh 157 pagoda yang kecil-kecil. Terkubur di tanah seperti Boroboedoer sampai ditemukan secara kebetulan oleh seorang pejabat Belanda pada tahun 1790189 dan pemugarannya dimulai tahun 1885[44] Kerusakannya sangat serius dan di antara kedelapan pagoda, tiga ditempatkan masing-masing di sebelah timur dan sisi barat, satu di selatan dan sisi utara, hanya tiga di barat , dan satu di sisi timur yang dalam kondisi sangat buruk bahkan sangat sulit memperkirakan bentuk aslinya. Satu-satunya yang terbaik yaitu yang terletak di tengah sisi barat, pemugar memerlukan waktu selama 30 tahun sejak awal pemugaran, namun itupun bukan merupakan bentuk yang baik.

Pemugaran Candi Prambanan

(Diambil dari album pribadi penulis)

Sejarah dari komplek percandian ini tidaklah dikenal tetapi diperkirakan telah dibangun sekitar abad kesembilan pada waktu yang sama dengan Boroboedoer[45]. Berkas sinar matahari menghanguskan batu dan memanaskan sepatuku yang hampir melekat ke permukaannya, menyilaukan mataku dan membakar wajahku, seolah-olah aku sedang menerima sebuah ‘hukuman dipanggang di atas penggorengan’. Seorang pelancong yang tidak berniat berkunjung ke sini lagi karena telah memberikan penilaian buruk terhadap pemandangan itu.

Situasi Tjandi Lala Djonggrang.

A: Candi Shiva, B: Candi Brahma, C: Candi Vishnu, D-F: Candi yang dipersembahkan untuk gunung, G: Candi-candi yang tidak diketahui tujuan pembangunannya, H: empat baris candi-candi kecil.

Digambar pada: Stutterheim, W.F., Pictoral history of civilization in Java. Diterjemahkan oleh Mrs. A. C. de Winter-Keen, The Java-Institute and G. Kolff & Co., Weltevreden, 1926

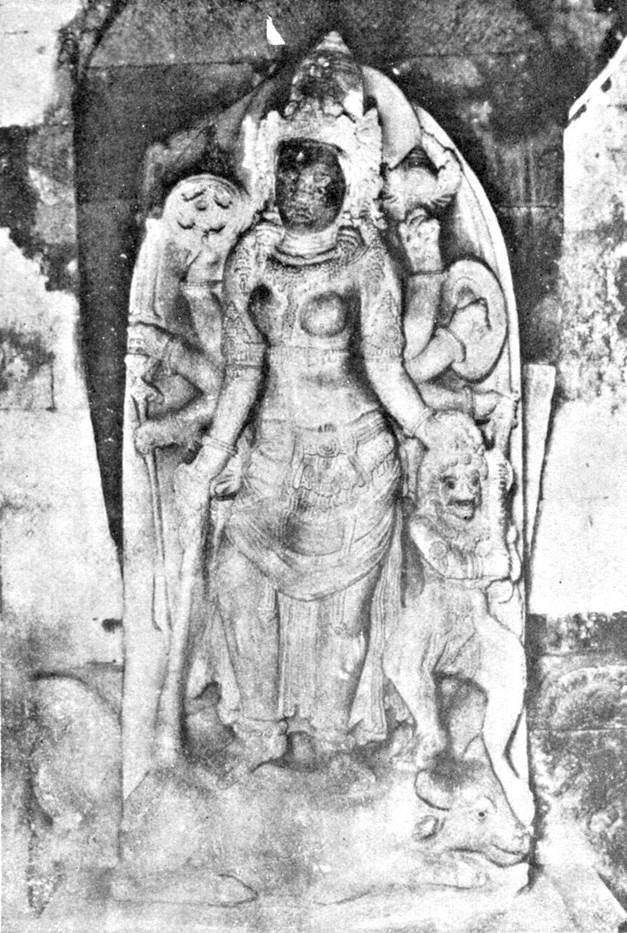

Pagoda dibangun di atas pondasi bujur sangkar dengan memasang potongan dari batu diperlengkapi empat alas tumpuan di empat sisi menghadap ke luar. Pada batu yang besar, terdapat sebuah patung Shiva, Dewa Perusak yang terletak disebelah selatan, di atas alas tumpuan setinggi 20 kaki berbentuk bujur sangkar. Dewa yang bertangan empat sedang menunggang seekor lembu jantan dengan ular melingkar di pinggangnya. Di kamar berikutnya, ada Ganesha, putra dari Shiva adalah seekor gajah dengan kepala besar, meletakkan hidungnya yang menonjol pada mangkuk yang dipegang tangan kirinya, pemandangan yang mempesona untuk seorang anak dari dewa Perusak. Di kamar yang ketiga adalah Shiva berubah menjadi bentuk Mahaguru. Di kamar terakhir adalah Durga, isteri dari Shiva, juga mengendarai seekor banteng. Dia mempunyai delapan lengan, memegang rambut Asura (Setan) di salah satu tangannya dan berbagai senjata di tangan lain. Barangkali, patung ini adalah salah satu karya agung. Posenya tidak membawa penonton pada perasaan yang baik, tetapi lebih ke arah erotis. Walaupun diukir dari sebuah batu yang dingin, dia terlihat lembut, seolah-olah darah hangat mengalir dibawah kulitnya. Menurutku pemahatnya ingin berekspresi pada ukirannya, bukan sebagai seorang dewi, tetapi sebagai manusia. Barangkali orang-orang Djawa berpikiran positif, yang diwujudkan dalam gaya hidup yang sederhana, mengakui kekuatan dewa, atau dewi, dalam kehidupan mereka di daerah terpencil. Sungguh mengagumkan membayangkan vitalitas dan usaha dari seorang seniman masa lampau yang telah membuat pekerjaan seperti itu, apapun motivasinya baik ajaran agamanya atau sumbangan atas seninya.

Arca Lala Djonggrang

Nama dari candi Lala Djonggrang berasal dari seniman agung. Legenda yang terkait bertujuan agar orang-orang bisa menghargai kecantikan seorang manusia bukan seorang dewi.

Ketika aku keluar dari pagoda ini lalu melihat di sekelilingnya, pagoda bertetangga dengan candi Vishnu, Pemelihara dunia, dan candi Brahma yang kerusakannya sangat serius. Secara keseluruhan, kondisi Prambanan lebih buruk dibanding Boroboedoer. Walaupun banyak bagian yang hilang, barangkali karena pencurian[46], relief yang diukir pada batu kasar begitu menakjubkan, dan sentuhannya yang bagus dan dinamis memiliki nilai yang sama atau bahkan lebih tinggi dibanding Boroboedoer.

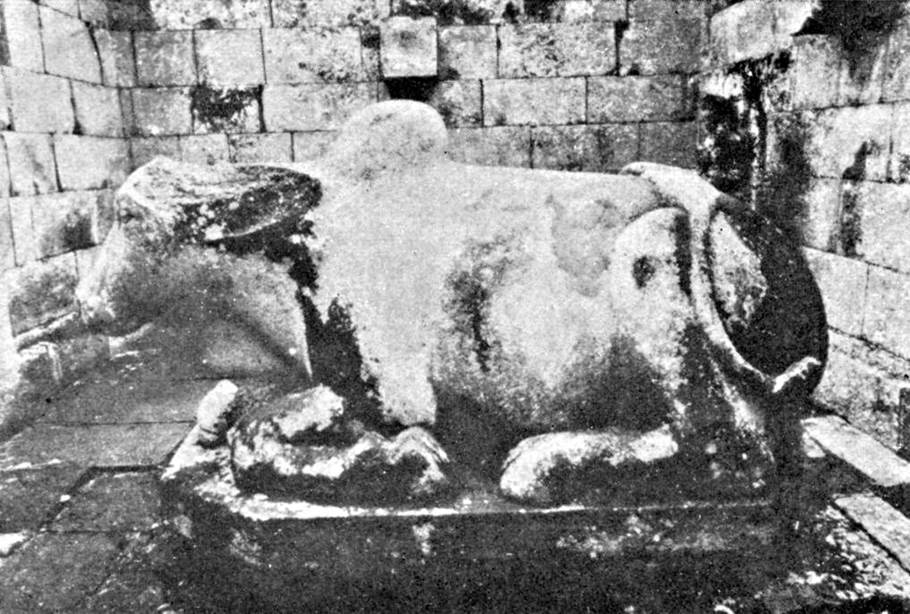

Relief tiga peri, merupakan yang terbaik dari seniman agung itu dengan pose yang menunjukkan kasih mereka yang sangat menarik. Beberapa ukiran menyajikan pose yang sangat erotis, jika di Jepang, Kementerian Pendidikan atau Polisi Kota Raya akan merasa khawatir dan melarang pameran tersebut. Penguasa Belanda mempunyai rasa hormat dan memahami seni dan percaya orang-orang itu tidak dungu sehingga tidak merusak akhlak masyarakat yang melihatnya. Ukiran itu disimpan dan terbuka untuk masyarakat di bawah sinar matahari dan membiarkan orang mengambil gambarnya atau membuat sket mereka seperti yang mereka inginkan. Di atas tumpuan pagoda yang rusak, ada sebuah arca sapi (Nandi) dengan posisi badan berselimpuh. Ini adalah sebuah tempat untuk pecinta, orang Djawa yang religius epercaya bahwa sebuah keinginan akan menjadi kenyataan jika mereka berdoa di sini. Bagiku, pemahat yang tak dikenal, atau seniman agung dari waktu yang tak diketahui telah meninggalkan seni yang baik pada pagoda ini, sehingga dapat disamakan atau lebih baik dibandingkan bangunan terkenal di Eropa. Agak sulit membayangkan bagaimana itu dapat terselesaikan. Di negeri khayalan ini, pulau Djawa, aku berpikir bahwa itu merupakan suatu keajaiban yang dilakukan dalam waktu satu malam, seperti kata legenda.

Ukiran kepala Kala dan tiga peri

(Diambil dari album pribadi penulis)

Patung lembu jantan yang merealisasikan keinginan pencinta.

Dahulu kala, di Prambanan, ada seorang raja bernama Ratoe[47] Boko mempunyai seorang Puteri yang cantik, bernama Lala Djonggrang dan seorang Pangeran bernama Raden Groerobo. Pangeran bukanlah anak kandung raja, karena ayah kandung pangeran telah dibunuh oleh raja dari Penging dan atas kemurahan hati raja pangeranpun diadopsi. Ketika ia tumbuh dewasa, ia ingin membalas dendam dan meminta bantuan Ratoe Boko. Ia tahu raja Penging memiliki seorang putri, karenanya ia akan memanfaatkannya untuk membalas dendam. Namun Raja Penging mengetahui hal itu, dan menyusun sebuah strategi untuk menyusup ke Prambanan dan mencari orang-orang kuat yang bisa mengalahkan Ratoe Boko. Dua orang yang memenuhi kriteria tersebut adalah Bondowoso dan Bambang Kandilalas, putra seorang petapa bernama Dhamarmoyo yang hidup di kaki gunung Soembing. Salah satu dari mereka akan mendapatkan putri raja dan menguasai separuh dari negeri sebagai penghargaan, apabila menang dalam peperangan. Ratoe Boko bukanlah seorang raja biasa, ia dapat mengeluarkan angin yang mahabesar dari hidungnya dan dapat melemparkan seseorang yang datang mendekat, itu terbukti pada dua musuhnya dapat dikalahkan dalam duakali pertempuran. Akibat kekalahannya itu, petapa gunung melafalkan sebuah mantera sihir yang sangat kuat kepada kedua putranya, yang akan memberi mereka tenaga seribu gajah, bukan ‘tenaga dari seribu orang’. Mereka berdua kembali mengumpulkan orang-orang dan menantang bertempur lagi. Pertempuran menjadi sengit ketika hembusan angin dari hidung Boko tidak dapat mengalahkan mereka lagi. Peperangan seolah mengguncang langit dan bumi dan banyak sekali darah yang tumpah mengalir membentuk sebuah danau yang disebut danau Boinjan. Sampai akhirnya Boko terdorong ke dalam danau oleh kekuatan gajah Bondowoso, mengeluarkan raungan yang keras mencapai seluruh negeri. Mendengarkan suara tersebut, Goerobo segera datang mendekat membawa ramuan ajaib tetapi dia lebih dulu terkena panah Bambang. Bahkan sampai sekarang, konon penduduk yang tinggal didekat danau sering mendengar pantulan suara yang lemah.

Kedua bersaudara itu menjadi pemenang, Bambang dan Bondowoso menerima penghargaan seperti yang dijanjikan. Bambang menikahi puteri raja dan Bondowoso menjadi raja Prambanan. Suatu hari, Bondowoso melihat seorang puteri yang cantik yaitu Lala Djonggrang. Namun ia tidak mendapat restu untuk menikahi musuhnya. Karena takut pada amarah Bondowoso, maka sang putri menyatakan sebuah keinginan yang mustahil dapat diwujudkan dan berkata, “Jika kamu sungguh-sungguh mencintai aku, buat dan tunjukkan padaku enam candi batu dan seribu patung Ratoe Boko dalam satu malam. Dan, aku akan memenuhi kemauanmu.” Bondowoso memutuskan untuk mencobanya dengan meminta bantuan ayahnya, raja Penging dan Bambang. Dhamarmoyo melafalkan sebuah mantera untuk memanggil katai untuk memberikan pertolongan.

Mereka bekerja keras semalaman. Sebelum fajar tiba, Lala Djonggrang datang untuk melihat hasilnya, ternyata candi tersebut hampir selesai. Dia pergi ke lokasi tempat katai bekerja dan membakar dupa yang membuat mereka tidak berdaya[48]. Ketika pagi datang, ada 999 patung dan kurang satu buah lagi. Bondowoso menjadi sangat marah dan mengutuk para wanita di Prambanan tidak dapat menikah pada usia muda. Ia juga kecewa dan memanggil Lala Djonggrang. Ketika dia ditanya tentang pekerjaan itu, Bondowoso mengatakannya dengan putus-asa, “Tidak, satu tidak dapat diselesaikan. Sebagai gantinya, kamu akan jadi patung,!’ Kemudian Puteri berubah menjadi patung bernama Lala Djonggrang, yang masih terpelihara kecantikannya. Menurut mereka, anak-anak perempuan disini tidak dapat menikah muda, bahkan sampai hari ini.

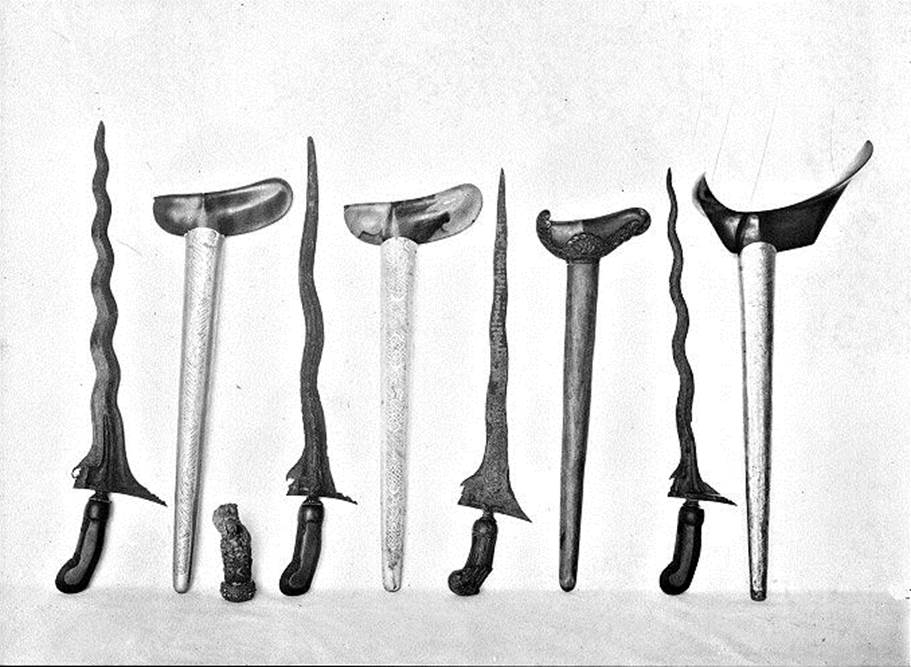

Setelah kami kembali ke Jogja, Tuan Sawabe mengajakku untuk mengunjungi sebuah rumah gadai. Ketika aku memandang wajahnya dengan penuh tanda tanya, ia berkata bahwa ia ingin membeli sebuah keris. Kami masuk ke dalam sebuah toko yang kurang nyaman yang penuh sesak oleh pengunjung yang seperempatnya adalah penduduk asli. Pemilik toko membawa banyak keris dari belakang. Pedang dengan mata pisau berukuran panjang sekitar satu kaki dan penampilannya tidak seperti ‘samurai’ seperti halnya pedang Jepang, tetapi pedang-pedang itu mempunyai sejumlah garis-garis kecil mulai dari gagang sampai ke ujungnya yang dibentuk saat ditempa dengan melipatnya berkali-kali. Bentuknya bervariasi dan mata pisaunya ada yang lurus atau bengkok seperti bentuk gelombang yang mengerikan.

Pedang-pedang itu bukanlah untuk memotong sebuah benda menjadi dua dengan sekali tebas, tetapi untuk menusuk dari depan dan langsung tembus ke belakang. Keris-keris itu juga memiliki kekuatan. Sungguh menyedihkan bila para prajurit harus menggadaikan pedang mereka di rumah gadai dan tidak dapat menebusnya. Mereka mungkin tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan gaji yang hanya sembilan puluh sen, sekalipun untuk hidup sederhana. Mereka berkata bahwa bentuk keris antara Jogja dan Solo berbeda. Pemilik toko juga menunjukkan jenis keris yang lain, sebilah pedang seperti pisau dapur atau kapak yang digunakan di keraton, sebuah ujung tombak dan lain-lainnya. Di sana juga ada banyak kain sarung dengan warna-warni yang dibuat dengan cara pencucian berulang-ulang. Barangkali sarung-sarung itu mewakili perasaan dari pemiliknya terdahulu, karena sarung adalah milik yang berharga bagi orang Djawa. Setiap benda yang memiliki kekuatan diberi sebuah nama dengan harga gadainya. Jika ada orang yang membeli, pemilik toko akan menghitung harga barang ditambah dengan bunga menggunakan sempoa. Dalam hal ini, mereka tidak mengambil untung yang besar[49].

Keris orang-orang Djawa

(Diambil dari album pribadi penulis)

Di bagian Barat Keraton, ada sebuah benteng air yang sekarang menjadi reruntuhan yang menyeramkan. Walaupun telah ditumbuhi rumput liar yang tidak dikenal, dan kelelawar serta katak hidup di sana, namun dulu tempat itu merupakan istana yang sangat mewah untuk bersenang-senang di pulau Djawa. Tempat itu dibangun tahun 1758 oleh seorang insinyur berkebangsaan Portugis[51] atas perintah Raja Mataram yaitu Soeltan Hamengkoe Boeono yang menghabiskan kesenangan hidupnya di sana. Benteng tersebut dirancang sedemikian rupa sehingga terlihat mengapung di atas air menjadi sebuah pertahanan jika sungai di dekatnya dibendung pada keadaan yang darurat. Walaupun demikian, bila dilihat dari sejarahnya tempat itu lebih menyerupai sebuah istana dibandingkan sebuah benteng, dan diberi nama Taman Sari (kebun bunga) karena Soeltan Boeono mempunyai gaya hidup Selatan yang menyenangkan dengan dikelilingi oleh tiga ribu putri keraton. Namun gaya hidup seperti itu kini sudah merosot dari generasi ke generasi.

Ketika aku memasuki gerbang batu yang tinggi mirip sebuah gerbang penjara yang dikelilingi oleh dinding setinggi tiga meter dan berudara lembab. Bangunan depan terbuat dari batu bata.

Ketika kami melalui beberapa ruangan sepanjang gang yang sempit dengan koridor berlangit-langit rendah, di sana terdapat kamar tidur Soeltan. Kamar itu berupa ruangan kecil berlangit-langit rendah. Karena cahaya matahari terhalangi, udara di sana terasa dingin dan lembab. Tanaman pakis dan lumut hitam tumbuh di langit-langit dan dinding yang dulunya dicat dengan indah. Keadaan itu telah menghapus semua gambaran masa lalu. Di tengah kamar tidur itu ada sebuah tempat tidur dari batu. Di sudut kamar terdapat sebuah terowongan yang dapat dilalui dengan cara membungkukkan badan ke depan. Terowongan itu adalah jalan keluar menuju keraton. Soeltan harus berhati-hati bahkan ketika ia sedang menikmati waktu pribadinya. Bangunan itu sudah sangat membusuk dan ditutupi oleh tumbuhan menjalar. Di tempat Soeltan berdoa, ada sebuah kubah batu yang diletakkan di atas sebuah kolam tempat Soeltan membersihkan diri. Ketika aku berjalan di sepanjang jalan setapak yang licin dan berlumut, ada sebuah aula yang berfungsi sebagai alat pertahanan. Bagian dalam koridor bawah tanah begitu gelap dan lembab dan ketika kami melewatinya, kelelawar-kelelawar beterbangan mengejutkan kami. Setelah melintasi koridor panjang yang gelap, menyeramkan dan dapat dibuat sebagai pemandangan dari cerita roman misteri[52], kami keluar menuju belakang aula itu. Di sana ada dua kolam tempat para putri cantik berenang di masa lalu, tetapi sekarang katak-katak bermain di antara bunga teratai. Kolam itu dikelilingi oleh dinding-dinding agar tidak terlihat dari luar. Kolam-kolam segi empat yang masing-masing berukuran sekitar 100 meter persegi memiliki lantai yang terbuat dari batu dan di tengahnya terdapat batu tempat Soeltan memandangi para putri yang sedang berenang. Putri yang cantik akan dipilih dan dibawa ke kolam yang lain untuk berenang bersama Soeltan.

Sebuah pemandangan di dalam Istana Air

(Diambil dari album pribadi penulis)

Reruntuhan dari impian Soeltan Boeono dari Mataram yang menunjukkan gaya hidup yang mewah dan luar biasa, yang menikmati kesenangan hidup yang boros dan luar biasa di negeri dengan musim panas yang kekal ini serta dikelilingi oleh tiga ribu wanita cantik! Hari ini, semua itu tinggal reruntuhan yang mengerikan yang ditumbuhi rumput liar dan pohon-pohon palem serta diterpa hujan dan angin selama dua ratus tahun. Tidak ada satu jejak pun yang menunjukkan sisa-sisa kejayaan masa lalu. Ketika ia sedang asyik dalam kemewahan dan kesenangannya, Kerajaan Mataram dicuri[53]. Kunjungan ke Taman Sari ini membuatku teringat pada sebuah ungkapan yang berbunyi “Negeri hancur, dan pegunungan serta sungai tetap ada [54]”.

Ketika kami kembali ke gerbang setelah melihat Taman Sari, seorang anak muda datang dan bicara kepada Tuan Sawabe. Kemudian Tuan Sawabe berbalik menghadap kami dan berkata, “Dia bilang ada pawai yang sedang berlangsung di taman di luar keraton”. Tempat itu tidak jauh dari gerbang. Taman di luar keraton itu merupakan lapangan yang berpasir putih dengan sepasang pohon waringin di tengahnya. Cabang-cabang pohon waringin itu tumbuh memanjang dan bentuknya seperti payung yang digunakan sebagai lambang kebangsawanan. Orang Djawa menyebutnya “pohon payung”, dan mereka percaya bahwa kerajaan yang dipimpin Soeltan akan aman dan damai selama pohon suci itu tetap tumbuh[55]. Ketika kami tiba, arak-arakan sedang berlangsung. Aku lebih memilih menggunakan kata ‘arak-arakan’ daripada ‘pawai’ karena acara tersebut terlalu ketinggalan jaman untuk disebut sebagai pawai militer. Mereka mengatakan bahwa acara itu adalah latihan dari pawai yang akan dilaksanakan pada Tahun Baru orang Djawa[56] bulan Agustus mendatang. Walaupun pada latihan itu mereka tidak berpakaian resmi, namun mereka mengenakan seragam lengkap dengan keris di pinggang, dan tentu saja mereka bertelanjang kaki. Para pelayan203 menerima gaji dari Soeltan, dimulai dari anak laki-laki sampai orang tua yang beruban. Arak-arakan dipimpin oleh seorang pemegang panji yang berwibawa dan diikuti oleh para petugas dengan pedang terhunus, rombongan musik yang dilengkapi suling, terompet dan gong, tiga barisan yang masing-masing terdiri dari sepuluh orang pembawa tombak, dua orang berpakaian gagah dengan sebuah tombak di sisi mereka, dan sekitar selusin prajurit yang membawa senapan. Para prajurit yang membawa senapan itu terlihat biasa karena senjata-senjata yang mereka bawa memiliki mulut senjata yang sudah kuno dan hanya dapat ditemukan di museum. Kelompok tersebut di atas membentuk satu unit yang berjumlah lebih dari seratus orang. Mereka dengan tenang melakukan gerakan-gerakan yang teratur dan membentuk sebuah barisan yang panjang selaras dengan musik jenaka yang mengiringinya. Kelihatannya, setelah seratus tahun kemudian, pertunjukan wayang Watônai[57] dimainkan oleh manusia sesungguhnya. Aku tidak pernah membayangkan pertunjukan yang sangat menarik itu dapat bertahan sampai sekarang, dua puluh tahun setelah awal abad ke-20 dan setelah Perang Besar Eropa[58]. Mungkin, kata ‘anakronisme’ tidak dibutuhkan di pulau Djawa ini.

Di sana juga banyak penonton yang berkumpul, sebagian dari mereka kelihatannya anggota keluarga kerajaan dari Keraton. Mereka juga bertelanjang kaki, bahkan para anak muda diiringi seorang pelayan yang memegang sebuah payung berwarna emas. Seorang bangsawan yang pernah diperkenalkan padaku oleh Tuan Sawabe adalah seorang anak muda yang rapi berusia lebih dari dua puluh tahunan yang tingkatannya tidak begitu tinggi jika aku lihat dari payungnya. Aku hanya berbicara beberapa patah kata dengannya dan Tuan Sawabe membantuku untuk menafsirkannya karena ia tidak dapat berbicara dalam bahasa Inggris. Aku pikir ada banyak anak muda tampan dengan ‘mata dan alis mata yang indah’ di antara para bangsawan Jawa, dan di negeri kami hal tersebut akan membuat kami merasa kagum[59]. Sayangnya, di sisi lain, aku belum pernah melihat seorang gadis yang dapat ‘membuat orang mengaguminya sampai tiga kali atau untuk selamanya[60]’ bahwa kecantikan dibayangkan seperti pancaran keindahan enam istana[61]’, sekalipun bila dibandingkan dengan kecantikan orang Soenda.

Orang yang dengan bangga menyelenggarakan pawai yang menyedot perhatian beribu-ribu mata adalah seorang petugas muda berusia sekitar dua puluh tahunan yang terlihat begitu bersemangat. Di bawah perintahnya, seluruh unit membariskan diri mereka masing-masing secara paralel di depan pohon-pohon waringin. Nampaknya latihan tembak menembak akan dimulai. Pada perintah pertama, prajurit yang bersenjata api mencabut tongkatnya dan mendorongnya ke bawah laras senjata untuk mengisinya. Kedua, dengan cepat mereka menaruh senjatanya di pinggang mereka, kemudian rombongan pemusik memukul genderangnya ketika para prajurit pembawa tombak memegang tombak mereka secara horisontal. Tuan Sawabe berkata bahwa mereka menirukan bunyi tembakan dengan genderang itu. Saat itu kami begitu kagum melihatnya, dan mereka mengulangi upacara itu tiga kali sebelum ada isyarat tanda upacara selesai. Itu adalah akhir dari pawai dan para prajurit mundur dengan teratur seperti ketika mereka masuk. Di antara penonton terdapat anak-anak dari keluarga para prajurit. Salah seorang diantaranya dengan sombong membawa tombak sang ayah di atas bahunya, sedangkan yang lainnya berjalan di depan dengan bangga dengan sebuah senapan yang dipinjam dari kemenakan atau saudaranya. Ketika aku diberitahu tentang masa-masa saat Restorasi[62], aku merasa tidak percaya bahwa khayalan sejenis itu memang ada pada kenyataannya. Setelah menikmati pertunjukan hari ini, pulau Djawa yang menakjubkan menjadi lebih menakjubkan dalam ingatanku.

Wayang adalah sebuah lukisan pembentuk bayangan yang berasal dari pulau Djawa dan dimainkan dengan pemroyeksian bayangan boneka datar tipis yang disebut wayang koelit ke sebuah layar. Boneka-boneka itu dicat dengan warna-warna yang indah, dibuat dengan pandai dari guntingan kulit kerbau, sehingga sambungan leher, lengan, dan kakinya dapat digerakkan dengan bebas. Bentuk boneka itu sungguh menakjubkan, yang menonjol adalah bentuk hidung yang tajam, kaki dan lengan yang kecil seperti kerangka tulang dan badan yang sangat terbatas seperti badan lebah, sedangkan perutnya bengkak lebih menonjol di depan hidungnya. Saat malam tiba, panggung yang sifatnya sementara ditata di sudut kota. Dengan memproyeksikan bayang-bayang di layar, sang dalang berbicara dan menyampaikan pesan-pesannya sedangkan rombongan pemusik memainkan musiknya. Kebanyakan drama yang dimainkan adalah drama klasik berdasarkan legenda-legenda Djawa kuno[63]. Bayang-bayang yang diproyeksikan berubah menjadi lebih menakjubkan dengan adanya pancaran cahaya dari lampu-lampu. Wayang adalah suatu permainan yang mengagumkan yang selaras dengan suasana malam di negeri yang memiliki musim panas yang kekal ini.

Tanggal 3 Juni. Sebelum fajar, kami meninggalkan Jogja menuju Semarang dengan kenangan indah bagai mimpi tentang ibukota itu. Di dalam kereta yang membosankan, aku tidur selama hampir tiga setengah jam sampai kami tiba di Semarang. Aku mengemudi di sekitar kota atas kebaikan Tuan Tokumasu, direktur cabang Mitsui setempat, tetapi aku tidak melihat sesuatu yang menarik. Semarang merupakan kota niaga, dan setelah datang dari Jogja aku merasa diriku kembali ke masa pendudukan di abad ke dua puluh. Hal yang mengejutkanku adalah sejenis alat transportasi kuno, yaitu sebuah lokomotif yang menarik beberapa kereta mirip dengan sangkar belalang dan berjalan di sekitar kota seperti seekor lipan raksasa. Daerah tempat tinggal di kota ini bersih dengan rumah-rumah bergaya Eropa di bawah naungan pohon-pohon yang rindang, seolah-olah seperti pemandangan dalam sebuah lukisan. Pada pukul satu, sekali lagi kami meninggalkan Semarang menuju Batavia dengan menggunakan kapal De Melchior Treub.

Tanggal 4 Juni. Kapal telah tiba di dermaga Tandjoeng Priok pada pukul tujuh, ketika tirai pintu kamarku diangkat oleh kepala pelayan yang aktif. Tuan Tahara datang menjemput kami. Kami harus pergi dengan segera karena acara belanja dan tamasya harus selesai pada pagi hari sebelum semua tempat yang menarik tutup pada Sabtu siang hari ini.

Amsterdam Foort di kota tua Batavia

(Diambil dari album pribadi penulis)

Salah satu tempat yang menarik di Batavia adalah museum[64] yang menyimpan sejumlah besar benda antik asli dari Hindia Timur yang membuatku bertanya-tanya bagaimana cara mereka mengumpulkan semua itu. Sungguh sangat disayangkan, kami hanya melihat-lihat sebentar saja karena ketiadaan waktu. Ada dua tempat lagi yang akan kami kunjungi. Pertama adalah sebuah meriam kuno[65] dengan panjang empat meter yang terletak di halaman berumput di luar benteng tua Batavia[66]. Orang boleh mengatakan bahwa meriam tua itu dapat dilihat di YûshûKan214 dan sesungguhnya di sana ada contoh meriam yang lebih tua. Meriam ini begitu spesial karena meriam tersebut memiliki bola mesiu yang sangat besar, 5 kali ukuran normal, dimasukkan bersama-sama dengan peluncur di bagian belakang meriam itu. Walaupun benda ini merupakan sejenis meriam, jika di Jepang benda ini akan ditempatkan di dalam ruang khusus dan tersembunyi dari mata publik, namun orang Belanda tidak terlalu pusing akan hal itu dan meninggalkannya di tempat terbuka sehingga orang-orang tidak merasa terkejut. Pelurunya mungkin merupakan simbol perempuan tetapi, mereka berkata bahwa meriam itu adalah laki-laki yang diberi nama Kiai Setomo. Pasangannya ada di Bantam[67] dan ada suatu kepercayaan bahwa pada hari ketika dua meriam menikah di masa depan akan menjadi hari perayaan yang paling besar untuk pulau Djawa, misalnya adalah hari kemerdekaan ketika dia mengalahkan dan mengusir para penguasa asing. Banyak laki-laki dan perempuan Djawa menyumbangkan lentera setinggi lima inci yang terbuat dari kertas biru dan merah bersama-sama dengan kue-kue dan menjaga agar dupa terbakar terus menerus. Mereka percaya bahwa mereka akan diberi seorang anak jika mereka datang ke sini untuk ziarah, dan melupakan tentang kemerdekaan untuk sementara waktu.

Sebuah meriam tua di Batavia lama, bernama Kiai Setomo

(diambil dari album pribadi penulis)

Atraksi lainnya adalah sebuah tengkorak yang terdapat di dinding sebuah pabrik minyak sawit. Sungguh suatu pemandangan yang kejam, melihat sebuah tengkorak di muka umum saat ini. Namun hal tersebut dapat diterima di pulau Djawa karena mereka tidak memperdulikan kemunduran satu atau dua ratus tahun. Sungguh aneh melihat tengkorak itu di dinding sebuah pabrik tetapi yang lebih mengejutkan adalah tengkorak itu telah ada di sana selama dua abad.

Itu adalah tengkorak Pieter Erberveld[68], seorang dari kalangan menengah yang telah merencanakan untuk merobohkan orang-orang Belanda di pulau Djawa, tetapi ia berhasil ditangkap dan dieksekusi pada tahun 1722, bersama-sama dengan 46 teman seperjuangannya. Di bawah ini adalah bunyi prasastinya217:

Akibat dari kenangan buruk tentang Pieter Elberveld, orang yang dihukum karena berkhianat, tak seorangpun diijinkan untuk membuat bangunan kayu atau batu, atau untuk menanam apapun juga di tanah ini, sejak saat ini dan untuk untuk selama-lamanya.

Batavia,

14 April 1722

Sungguh sebuah tengkorak yang tergantung ditiang untuk waktu lama! Ini adalah tempat tinggal Erberveld. Selama dua ratus tahun, rumah itu dirobohkan dan sebuah pabrik minyak sawit dibangun di tempat itu, tetapi dindingnya ditinggalkan seperti aslinya bersama-sama dengan tengkoraknya yang tertembus ujung tombak sampai ujungnya keluar tiga sampai empat inchi. Tengkorak itu tampak seperti terbuat dari semen, tetapi orang-orang Djawa percaya bahwa hal itu benar-benar nyata. Sungguh menakutkan untuk dipikirkan, jika seseorang mengkhianati Belanda maka kepala pengkhianat itu akan dibiarkan menjadi tengkorak seperti yang ada di dinding ini.

Kami mengakhiri perjalanan kami di pulau Djawa dengan membawa kenangan-kenangan yang indah dari negeri impian dan kembali ke belahan bumi Utara.

[1] Sebuah kapal yang ditumpangi penulis dari Jepang ke Singapoera, berangkat dari Moji tanggal 5 Mei 1921. Kapal ini merupakan salah satu dari kapal-kapal uap berbobot 8.000 ton yang diluncurkan tahun 1906 dan beroperasi di jalur Eropa NYK. Kapal ini ditenggelamkan oleh torpedo di dekat Iwo-Jima pada bulan Juli 1943.

[2] Sebuah istilah yang terabaikan untuk kaum Tamil-Indian yang menetap di Malaya dan Singapura. Kata ‘Kling’ berasal dari Kalinga, nama sebuah pantai seperti halnya sebuah kerajaan yang terletak di sepanjang Teluk Bengal.

[3] Sebuah surat kabar Jepang yang terbit di pulau Djawa pada waktu itu.

[4] Tandjoeng Priok, Batavia, Weltevreden dan Meester-Cornelis, kini telah berubah nama menjadi Tanjung Priok, di Kota Jakarta Pusat dan Jatinegara

[5] Kepala kantor perdagangan luar negeri. Lihat catatan kaki 60 di Bagian Pertama

[6] Untuk Oharu dan suratnya, lihat catatan kaki 61 dan 62 di Bagian Pertama.

[7] Batu nisan (besarnya separuh ukuran biasa) mula-mula ada di jalan setapak dekat Kalibesar Barat. Batu nisan itu dibawa ke Gereja Anglikan di Prapatan, kemudian dipindahkan ke pekarangan Konsulat Jepang di Kebon Sirih no. 28 sepuluh tahun sebelum penulis berkunjungi ke sana untuk pertama kalinya pada tahun 1921. Di samping adanya penelitian yang meluas di masa lalu, identitas Sobe(i) sungguh misterius (Haan Frederik de, Oud Batavia - Gedenboek uitgegeven Genootschap van Kunsten en Wetenschappen naar aanleiding van het driehonderdjarrig bestaan der stad 1919 (Eerste Deel), G. Kolff & Co., Batavia 1922). Menurut arsip yang ditemukan oleh Iwao di Landsarchief te Batavia tahun 1925-39, seorang pria kaya bernama Michiel “Diaz” Sobe menyatakan keinginannya pada tanggal 29 Maret 1661 di rumah Simon Simonsen (suami dari Oharu) untuk memberikan masing-masing sepertiga harta miliknya kepada Simonsen dan dua orang yang lain. Selain itu juga ditemukan dokumen dari kontrak bisnis dan kesaksian yang ditandatangani oleh orang yang bersangkutan. (Iwao, Seiichi, The Japanese Immigrants in Island South East Asia under the Dutch in the Sixteenth and Seventeenth Centuries, Iwanami-Shoten, Tokyo 1987). Sungguh suatu hal yang menarik karena Tokugawa dalam teks bahasa Jepangnya menggunakan huruf Cina yang spesifik yaitu, , untuk kata “so” dari Sobe(i), huruf yang sama dengan huruf yang terdapat pada tanda tangan di dokumen lama di antara banyaknya alternatif huruf yang sama secara fonetik. (Apakah ia belajar dari Prof. Iwao dan menggunakannya ketika kisah perjalanan ini diterbitkan kembali dalam bentuk buku tahun 1931?) Batu nisan itu menghilang setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Sebuah salinan dari ukiran huruf di batu nisan tersebut terdapat di Museum Sejarah Nasional Jepang (The National Museum of Japanese History) di Sakura, Chiba, Jepang.

[8] Area ini dahulu adalah Kerajaan Hindu Padjadjaran, yang kemudian dikalahkan oleh Bantam Islam dan dimusnahkan pada tahun 1579. Reruntuhan istananya itu diduga terkubur dibawah istana saat ini (Buitenzorg Scientific Centre, Buitenzorg Scientific Centre, Archipel Drukkerij en T Boekhuis, Buitenzorg 1948). Keterangan yang didapat berawal dari sebuah penemuan di area Batutulis, tidak jauh dari pusat kota, melewati sungai Cisadane. Nama “Bogor” diambil dari nama sebuah jenis pohon cemara.

[9] Lebih jelasnya, wilayah Buitenzorg pada mulanya dikembangkan oleh Baron Gustaf Willem van Imhof tahun 1745. Bangunan besar yang terdapat di dalam Kebun Botani dibangun tahun 1856 yang kemudian tahun 1870 dijadikan tempat kediaman Gubernur Jenderal yang saat itu dijabat oleh Pieter Mijer.

[10] , Caspar Georg Carl Reinwardt (1773-1854) dilahirkan di Prussia. Ia menyelesaikan pendidikannya dan mendapatkan gelar Sarjananya di Amsterdam. Ia adalah profesor ilmu kimia, herbarium dan sejarah alam di Universitas Harderwijk. Setelah pulau Djawa diambil alih dari tangan Belanda, tahun 1816 ia mendapat perintah dari Raja Willem I untuk menasehati Gubernur Jenderal dan membuat Kebun Botani. Pada tahun 1822, Reinwardt kembali ke Belanda dan menjadi profesor ilmu kimia, botani, geologi dan mineralogi di Universitas Leiden (http://www.xs4all.nl/~rwa/gbbcr.htm

[11] Pada mulanya luasnya hanya 47 ha, lalu tahun 1892 Dr. Melhior Treub menjabat sebagai direktur dan area kebun diperluas menjadi 60 ha. Pada tahun 1927 ukurannya menjadi 87 ha.

155Lahir tahun 1851, ia menyelesaikan pendidikannya di Universitas Leiden. Pada tahun 1880 sampai 1909 ia menjabat sebagai direktur Kebun Botani. Ia meninggal tahun 1910 karena penyakit malaria.

[12] Sebelumnya yaitu tahun 1861 Russel Wallace Alfred menulis, “Tidak dapat diragukan lagi bahwa Kebun ini sangat kaya di daerah tropis dan terutama lagi ada begitu banyak jenis tumbuh-tumbuhan asal Melayu. Di sana tidak ada sedikitpun kelengahan dari seorang pekerja, bahkan tidak cukup satu orang laki-laki dapat memelihara tempat ini secara menyeluruh dalam perintah, . . .?”(Wallace, Alfred R., The Malay Archipelago (1869), Oxford University Press, Singapore 1985)

[13] Nama Jepang: Satoimo, Latin: Colocasia esculenta. Sejenis sayuran berasal dari akar umbi-umbian berdaun lebar, sangat populer di Asia.

[14] Mata uang, roepiah (sekarang rupiah) adalah penggunaannya sama dengan gulden.

[15] Cyrtostachys lakka atau Cyrtostachys renda. Nama Jepang ; shojo-yashi. Nama dalam bahasa Inggris : Lipstick palm.

[16] Menurut Dr. Dedy Darnaedi, direktur Kebun Raya Bogor, dan stafnya, Dra. Ms. Yuzammi, MSc, kemungkinan besar Samanea Saman (Jacq.) Merrill (nama lokal; kihujan, nama dalam bahasa Inggris; rain tree, monkey pod, cow tamarind).

[17] Dari Kojiki (Arsip purbakala), dikenal dalam cacatan sejarah pertama di Jepang, disusun dalam tiga volume dalam tahun 712, meliputi periode jaman Kaisar ke 33, Suiko (tahun 628). Nintoku adalah Kaisar ke 16 yang menjadi raja di awal abad ke 5. Nama Tonoki diambil dari nama sebuah sungai yang mengalir sampai di kota Takaishi, di sebelah Selatan dari Osaka. Pulau Awaji letaknya 40 km ke Barat dan gunung Takayasu (488m, di daerah Kawachi) 25 km ke Timur dari Tonoki di bagian Timur Laut. Sangat sulit dipercaya membayangkan bayang-bayang itu bisa menjangkau jarak yang sangat jauh, tetapi mungkin pada waktu itu angkasa tampak begitu transparan dan bebas dari polusi.

[18] Sebuah hotel yang terkenal pada waktu itu, berlokasi di bagian Barat-Daya dari Kebun Botani, dulu lokasinya adalah Bioskop Ramayana (sekarang ditutup dan berdiri sebuah pusat perbelanjaan).

[19] Tjisadane (Cisadane). Dalam bahasa Soenda Tji (Ci-) artinya “air”. Di Djawa Barat ada sejumlah nama-nama sungai dan tempat dengan kesamaan diawal namanya, seperti Tjipanas, Tjiandjoer, dan lain lain.

[20] Sebuah ungkapan berbahasa Cina klasik yang tak dikenal.

[21] Museum Zoologi.

[22] Penulis adalah seorang pemburu terkemuka dan setelah di pulau Djawa, ia mencari permainan liar di Malaya

[23] Pada tahun 1884 pertama kalinya Treub menjadi “pengunjung laboratorium”. Gedung baru yang dibuka tahun 1914 masih menggunakan nama Laboratorium Treub.

[24] Dr. H. Boschma berasal dari Belanda. Ia juga ikut serta di Kongres tahun 1929.

169Tidak seperti prinsip di beberapa kota lain di pulau Djawa, kota Bandoeng dibangun sangat strategis oleh Gubernur Jenderal bernama Herman Willem Daendels tahun 1810 (resminya tanggal 25 Oktober) karena tempatnya dikelilingi oleh gunung. Kantor bupati dipindahkan dari Dayeuhkolot (lit. menurut orang soenda adalah kota tertua di bandoeng), yang terletak 10 km ke arah selatan dari Bandoeng. Jumlah penduduk pada waktu penulis berkunjung diperkirakan sekitar 200.000, sedangkan sampai hari ini menjadi dua juta. Kantor Administrasi Kabupaten Preanger merupakan pindahan dari Tjiandjoer (Cianjur) pada tahun 1864.

[25] Sejenis makanan ringan dari Jepang yang ditutupi oleh gula merah.

[26] Penulis membandingkan bahannya, bukan ukurannya. Orang-orang di Jepang dapat menikmati suara jangkerik dengan membuat sangkar kecil yang terbuat dari bambu.

[27] Lihat Catatan kaki 120 di Bagian Pertama.

[28] Di pulau Djawa tidak terdapat tambang batu bara. Batubara ditemukan di Oembilin (Ombilin), Sumatra Barat pada pertengahan abad ke-19 dan mulai diproduksi tahun 1891. Walaupun penulis mengeluhkan tentang bahan bakar, kenyataannya, jaringan kereta api di Pulau Jawa pada waktu itu paling berkembang di Asia, bersaing dengan Jepang dan semenanjung Korea (di bawah pemerintahan Jepang). Pada tahun 1940 Ichizo Kobayashi, Menteri Perdagangan dan Perindustrian, mengunjungi Pulau Jawa untuk membicarakan masalah perdagangan, menulis, “Total panjang jalan kereta api di Pulau Jawa adalah 5,400 km, dan rata-rata 5,006 m/100 meter persegi hampir sebanding dengan 5,008 m/100 meter persegi di Jepang. Kecepatannya untuk jarak 830 km dari Batavia sampai Soerabaja ditempuh dalam 12 jam, kenyamanan dan fasilitasnya lebih baik dari yang dimiliki oleh Tokaido-Line (Kobayashi, Ichizo, I saw the Dutch Indies like this, Tonanshoin, Tokyo 1941).”

[29] W. O. J. Nieuwenkamp (1874-1950), seorang pelukis terkenal yang telah menghasilkan berbagai sketsa dan lukisan di Djawa dan Bali memiliki gambaran yang unik dan mengembangkan sebuah teori bahwa kuil merupakan bangunan berupa tahta berbentuk teratai yang sangat besar yang dibangun ditengah-tengah danau buatan untuk pengikut Buda di masa mendatang, Matrieya. Namun van Erpdan para arkeolog lainnya tidak sependapat dengan teori tersebut. (Carpenter, Bruce W., W. O. J.Nieuwenkamp, First European artist in Bali, PeriPlus Editions (HK) Ltd, Singapore 1997)

[30] Nama perguruan tinggi itu adalah Sekolah Ilmu Seni Tokyo (pada tahun 1949 bergabung dalam Universitas Seni Rupa dan Musik Tokyo). Miura menerbitkan hasil studinya dalam : Miura H. (ed.), Genealogy of Javanese Masks, Darumaya-Shoten, Tokyo 1923; Miura H., Javanese Buddhist Remains - Boroboedoer, Boroboedoer Publishing Society, Tokyo 1925.

[31] Dari prasasti Karang Tengah (monumen batu) yang dipelajari kemudian, dipercaya bahwa Boroboedoer telah dibangun selama masa Mahayana-Kerajaan Buda Sjailendra, mungkin oleh Raja Samaratungga pada tahun 824. Boroboedoer mungkin kependekan dari nama Bhumisanmbharabhudhara, yang berarti sebuah bangunan suci untuk memuja nenek moyang. Kerajaan Sjailendra disatukan dengan Kerajaan Hindu Sanjaya ketika putri Samaratungga, Puteri Pramodawardhani (Sri Kahulunan) dinikahi oleh Pangeran Rakai Pikatan pada abad ke-9. (Casparis, J. G. de, Prasasti Indonesia I, Inscripsi uit de Cailendra-tjid, Djawatan Purbakala R. I., Djakarta 1950; (Sukmono), Candi, Fungsi dan Pengertiannya, Desertasi Universitas Indonesia, Djakarta 1974. Diperiksa ulang atas kebaikan Dra. Ekowati Sundari).

[32] Menurut Prof. Tanakadate yang mengunjungi Dr. R. W. Bemmelen di Observatorium Merapi tahun 1942, terakhir telah ditetapkan melalui studi geologinya bahwa area tersebut tertutup arus ganas yang mengikuti letusan pada tahun 1006 (Tanakadate, H. The seizure of southern Cultural Institutions, Jidai-Sha, Tokyo 1944). Teorinya diterbitkan dalam: Verhandelingen van het Koninklijk Nederlands Geologisch Mijnbouwkundig Genootschap, Geologische Serie, 20 36, 1956. Menyangkut perpindahan istana dari Mataram ke Djawa Timur oleh Raja Mpu Sindok sekitar tahun 928, penulis mengira bahwa alasannya adalah pelabuhan alami, Bergota, di Sungai Garang, yang terletak di sebelah utara kerajaan, tertimbun oleh lumpur.

[33] Pengikisan seni batu ini, belakangan ini diketahui oleh hujan asam, merupakan masalah serius. Penerjemah bahasa Inggris terkejut ketika melihat album pribadi Marquis Tokugawa yang dicetak 80 tahun yang lalu lebih tajam dari gambar pada saat ini. Seseorang akan mudah melihat perbedaan, ketika gambar-gambar dalam buku tua, seperti, Miura, H., Javanese Buddhist Remains - Boroboedoer, Boroboedoer Publishing Society, Tokyo 1925, and With, Karl, Java - Brahmanische, Buddhistische und Eigenleige Architektur und Plastik auf Java, Filkwang Verlag. M. B. H. Haben 1. W. 1920, dibandingkan dengan gambar-gambar pada saat ini.

[34] Nama lengkapnya adalah Thomas Stamford Bingley Raffles (1871-1826) yang bergabung dengan Lord Minto pada suatu ekspedisi ke pulau Djawa dan bertindak sebagai Letnan Gubernur pulau Djawa dari tahun 1811-15. Ia diberi gelar bangsawan (knight) di tahun 1817.

[35] 1816, setelah Perdamaian Vienna tahun 1815.

[36] Pemugaran besar dilaksanakan tahun 1907-11 dipimpin oleh Thadeus van Erp. Boroboedoer dipugar lagi pada tahun 1970-an dengan teknologi modern.

[37] Kata asli daerah adalah ‘candi’, kata yang secara umum digunakan sekarang untuk bangunan religius. Sebelum masa Islam berasal dari kata “Chandika”, alias Dewi Hindu Durga, yang berarti sebuah kuburan raja dan bangsawan atau sebuah aula untuk menyimpan patung Buda dan Hindu (Ishii, Yoneo (ed.) Encyclopaedia of Indonesia, Doho-sha Publ. Tokyo 1991).

[38] Stamford Raffles menulis, “Secara keseluruhan struktur menampakan dari satu kesatuan bangunan, dan tinggi sekitar seratus kaki, puncak menara pusat berdiri sendiri sekitar duapuluh kaki, telah runtuh. Hiasan dalamnya hampir melingkupi seluruh dari bukit itu sendiri . . . .” (Thomas Stamford Raffles, The History of Java Vol. (2), London 1817, quoted in Rush, James R., Java, A Traveller’s Anthology, Oxford University Press, 1996)